Zu neuen Ufern: Wandlungen im Leben eines katholischen Priesters

Erstveröffentlichung 2010: Wie ein zweites Leben, Biografisches im Umbruch, hrg.Gottfeid hänisch, Wartburverlag Weimar 2010

Kindheit und Jugend

Die Kriegs- und Flüchtlingskinder, von denen in letzter Zeit öfters berichtet wurde, seien meistens tief in ihrer Seele verwundet, dass daran etwas Wahres ist, habe ich im vorigen Jahr erfahren. Mit meiner Frau Anne und einem befreundeten Ehepaar aus Erfurt waren wir eine Woche bei polnischen Freunden im Glatzer Bergland und an einem Tag auch in Breslau, wo ich 1936 in der Leuthenstraße als Kind aufgewachsen bin. Als ich auf dem noch vorhandenen alten Kopfsteinpflaster der Leuthenstraße stand, erinnerte ich mich auf einmal an meinen großen Stabilbaukasten, den ich Weihnachten 1944 bekommen und noch schnell im Keller unter den Kartoffeln versteckt hatte, bevor ich Hals über Kopf mit Mutter, Schwester Rosel und Tante Emmy hastig zum letzten Zug rennen musste. Ich erinnerte mich auch an die Nächte im Luftschutzkeller, an mein Weinen nach der Kinderlandverschickung, an den roten Himmel über dem brennenden Dresden, den wir vor Schrecken erstarrt aus dem Zugfenster sahen, an die „Christbäume“ der Bomber im Erzgebirge, an die abgestürzten Piloten, die wir als Kinder mit offenem Gehirn auf dem Feld fassungslos anstarrten. Obwohl vieles in unserer Erinnerung auch abenteuerlich überdeckt ist, haben wir zweifellos viele Ängste in unser weiteres Leben mitgenommen. Aber unsere verwundete Seele wurde auch abgehärtet, eine Kraftquelle für das Leben und fähig zu Widerstandskraft und Verantwortungsbereitschaft. Bei der Flucht Richtung Westen hat es mich immer geärgert, dass mich meine Mutter sofort nach Ankunft an einem Ort schon am nächsten Tag in die Schule brachte. Heute weiß ich, was sie damit geleistet hat. Ich weiß auch, was ich meinem Vater zu verdanken habe, der nach dem Krieg beruflich nie wieder richtig Boden unter die Füße bekam, aber mich und meine Schwester auf die Oberschule schickte, um das Abitur zu erwerben. Ganz selbstverständlich mussten wir Kinder in der Nachkriegszeit bei der Nahrungsbeschaffung helfen. Das hieß: stundenlanges Schlangestehen vor Geschäften, Kohlen klauen von Güterzügen, Holz im Wald und Pferdeäpfel auf der Straße sammeln, ebenso Falläpfel, Getreideähren, wilde Himbeeren, Pilze und so genannte Stoppelkartoffeln. Mein spezieller Beitrag waren sechs Hühner und vier Kaninchen, die ich im Keller hielt, sowie ein kleines Stück Gemüsegarten vor dem Haus. Wie für viele Flüchtlinge wurde auch für unsere Familie die Kirche eine neue Heimat, deshalb wurde meine ganze Jugendzeit wesentlich von der katholischen Diasporapfarrei Weimar bestimmt. Acht Priester, ein Dutzend Ordensschwestern und eine große Gruppe engagierter Jugendführer führten uns in das christliche Leben ein, wobei Gottesdienste, Frömmigkeit und Jugendarbeit mit dem ganzen Gemeindeleben eine organische Einheit bildeten. Für junge Leute von heute mag es seltsam klingen, aber es war wirklich so, dass wir damals als Jugendliche mit dem Kirchenjahr lebten. Die großen Feste mit ihren Bräuchen und Liedern, die Gemeinschaftsmessen, wo wir Jugendliche unter uns waren, die Monatsbeichte und die Komplet am Samstag Abend, die Fronleichnamsprozession und die Wallfahrten, die Mai- und Rosenkranzandachten, die Volksmissionen durch die Redemptoristenpatres, das persönliche Gebet und die Danksagung nach der Kommunion und so vieles mehr bestimmten unseren Lebensrhythmus. Selbstverständlich, mit Einsatz und Freude, übernahmen wir frühzeitig Aufgaben und Verantwortung und erlebten in den Pfarrhäusern offene Türen. Junge Kapläne, die durch die Schrecken des Krieges tief verwundet und für die priesterliche Aufgabe motiviert worden waren, vermittelten uns eine weite Sicht der Welt. Kirche wurde für uns Jugendliche so zur Heimat in der von uns verachteten DDR–Welt. Nicht die atheistischen Funktionäre sondern Wissenschaftler wie Max Planck, Werner Heisenberg und Albert Einstein wurden unsere Vorbilder. Wir lernten es, uns mit Themen wie Urknall, Schöpfung und Evolution auseinanderzusetzen und fragten nach den tatsächlichen gesellschaftlichen Kräften. Neben dem Sportverein bestimmte die Diasporagemeinde auch unsere Freizeit. Im Unterschied zu unseren evangelischen Freunden hatten wir Katholiken wesentlich mehr Freiheiten. Tanzabende und Laienspiele im Gemeindesaal, Völkerball auf dem Gemeindehof, Fasching, Radtouren und Wanderungen gehörten dazu. Bis 1950, so erinnere ich mich, fuhren wir in der Adventszeit mit einem Bus der CDU (Ost) über die Dörfer im Landkreis Weimar und boten unser Weihnachtsspiel in den Kirchen und Gasthäusern an. Zum historisch richtigen Verständnis der DDR gehört es, die Kirchenfeindlichkeit des Regimes differenziert zu werten. Die Unterdrückung traf die Evangelischen Kirchen wesentlich schärfer als die Katholische Kirche, die fast überall eine Minderheitskirche war, sich nach Möglichkeit unpolitisch verhielt und zentral gelenkt wurde. Die Funktionäre fürchteten die Evangelische Kirche und bekämpften sie, der Katholischen Kirche zollten sie eher Respekt. Höchstwahrscheinlich spielte hier die Ähnlichkeit in der Organisationsstruktur zwischen der leninistischen Diktatur und der Katholischen Kirche eine wichtige Rolle. Als 1952 an der Schiller-Oberschule Weimar alle sich offen bekennenden Mitglieder der Jungen Gemeinde von der Schule entfernt wurden, durfte ich als Katholik ungehindert mein silbernes Bekenntniskreuz tragen und bekam keinerlei Schwierigkeiten. Eigentlich wurde die katholische Kirche nur dann bedrängt, wenn sie sich direkt mit zentralen Anliegen des DDR-Staates anlegte; z.B. bei der offenen Ablehnung der Jugendweihe. Doch im Allgemeinen trafen dann die Repressalien eher die einzelnen Katholiken in Beruf und Ausbildung und nicht so sehr die Institution und ihre Priester. Im Gegensatz zur Einbindung in die katholische Diasporagemeinde, hatte die sozialistisch–atheistische Gesellschaft wenig prägenden Einfluss auf meine Entwicklung. Jedenfalls machte es mir nichts aus, dass wir in der sozialistischen Oberschule nur eine Handvoll aktiver Christen waren und uns an unseren kleinen Bekenntniskreuzen erkannten. Eine Rolle spielte es sicherlich, dass damals die Schiller-Oberschule Weimar noch sehr stark bürgerlich geprägt war. Neben den Neulehrern hatten wir viele Lehrer vom alten Schlag. Unsere Geschichtslehrerin Frau v. H., (†) eine gepflegte alte Dame im schwarzen Kostüm und mit einem silberfarbenen Dutt war eine leidenschaftliche Altkommunistin. Nie verlangte sie ein Bekenntnis von uns, aber unerbittlich war sie in ihrer Forderung nach Faktenwissen und Erklärung von Zusammenhängen. Auch den damals neuernannten Direktor H., (†) der die reaktionäre Schule umkrempeln sollte, habe ich im Unterschied zu den meisten meiner Klassenkameradinnen und – kameraden zwar als Agitator erlebt, fühlte mich aber von ihm nicht schlecht behandelt. Vielleicht lag das gerade an meinem katholischen Silberkreuz, das ich auch in seinem Unterricht, es hieß damals Gegenwartskunde, ohne Probleme trug. Typisch für meine Schulerfahrung war es auch, dass ich wenig direkte politische Einflüsse auf unser Leben erlebte. Mit Schuleintritt wurden wir zwar alle Mitglieder der FDJ, bezahlten unseren Beitrag und kauften fleißig Solidaritätsmarken, aber das war es auch. Versammlungen, Schulungen, im Blauhemd antreten, Fahnenappelle, vormilitärische Ausbildung und intensive Werbung für die Volksarmee habe ich in meiner Schulzeit nicht erlebt, das alles kam erst später auf. Pflicht war jedoch der obligatorische Umzug am 1. Mai so wie die Fahrt zum Deutschlandtreffen nach Berlin im Jahre 1951. Wir wurden in Güterwagen nach Ostberlin gefahren, hatten aber dort viele Freiheiten, auch für Ausflüge nach Westberlin. Gut kann ich mich auch daran erinnern, wie wir am 5. März 1953 in die Aula gerufen wurden und informiert wurden, dass Stalin gestorben war. Bei einigen Schülerinnen gab es Tränen, aber eine Trauerfeier fand nicht statt. Im Gegensatz zu diesem noch unterentwickelten politischen Leben gab es allerdings im Wissensabfragen harte Forderungen. Zum Unterrichtsstoff gehörte die ganze Palette des Marxismus-Leninismus wie die führende Rolle der SED, die Wissenschaftlichkeit des Sozialismus, die unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetunion, die Ausbeutungsmentalität des Kapitalismus und seine Feindseligkeit gegenüber der sozialistischen Friedensbewegung. Da wir aber zwischen memoriertem Wissen und innerer Überzeugung unterscheiden konnten, gab es in meiner Klasse (wir blieben vier Jahre zusammen) keinen einzigen „Roten“. Das System DDR eroberte damals weder unsere Herzen noch unsere Gedanken. Wenn ich abends mit meinem kleinen Radio (Göbbelsschnauze genannt) die Bundestagsdebatte hörte, war ich „in meinem Staat“. Mit dieser Schilderung will ich keineswegs die DDR verniedlichen, aber sehr wohl die Schizophrenie deutlich machen, in der viele Menschen damals und auch später lebten.

Die Kriegs- und Flüchtlingskinder, von denen in letzter Zeit öfters berichtet wurde, seien meistens tief in ihrer Seele verwundet, dass daran etwas Wahres ist, habe ich im vorigen Jahr erfahren. Mit meiner Frau Anne und einem befreundeten Ehepaar aus Erfurt waren wir eine Woche bei polnischen Freunden im Glatzer Bergland und an einem Tag auch in Breslau, wo ich 1936 in der Leuthenstraße als Kind aufgewachsen bin. Als ich auf dem noch vorhandenen alten Kopfsteinpflaster der Leuthenstraße stand, erinnerte ich mich auf einmal an meinen großen Stabilbaukasten, den ich Weihnachten 1944 bekommen und noch schnell im Keller unter den Kartoffeln versteckt hatte, bevor ich Hals über Kopf mit Mutter, Schwester Rosel und Tante Emmy hastig zum letzten Zug rennen musste. Ich erinnerte mich auch an die Nächte im Luftschutzkeller, an mein Weinen nach der Kinderlandverschickung, an den roten Himmel über dem brennenden Dresden, den wir vor Schrecken erstarrt aus dem Zugfenster sahen, an die „Christbäume“ der Bomber im Erzgebirge, an die abgestürzten Piloten, die wir als Kinder mit offenem Gehirn auf dem Feld fassungslos anstarrten. Obwohl vieles in unserer Erinnerung auch abenteuerlich überdeckt ist, haben wir zweifellos viele Ängste in unser weiteres Leben mitgenommen. Aber unsere verwundete Seele wurde auch abgehärtet, eine Kraftquelle für das Leben und fähig zu Widerstandskraft und Verantwortungsbereitschaft. Bei der Flucht Richtung Westen hat es mich immer geärgert, dass mich meine Mutter sofort nach Ankunft an einem Ort schon am nächsten Tag in die Schule brachte. Heute weiß ich, was sie damit geleistet hat. Ich weiß auch, was ich meinem Vater zu verdanken habe, der nach dem Krieg beruflich nie wieder richtig Boden unter die Füße bekam, aber mich und meine Schwester auf die Oberschule schickte, um das Abitur zu erwerben. Ganz selbstverständlich mussten wir Kinder in der Nachkriegszeit bei der Nahrungsbeschaffung helfen. Das hieß: stundenlanges Schlangestehen vor Geschäften, Kohlen klauen von Güterzügen, Holz im Wald und Pferdeäpfel auf der Straße sammeln, ebenso Falläpfel, Getreideähren, wilde Himbeeren, Pilze und so genannte Stoppelkartoffeln. Mein spezieller Beitrag waren sechs Hühner und vier Kaninchen, die ich im Keller hielt, sowie ein kleines Stück Gemüsegarten vor dem Haus. Wie für viele Flüchtlinge wurde auch für unsere Familie die Kirche eine neue Heimat, deshalb wurde meine ganze Jugendzeit wesentlich von der katholischen Diasporapfarrei Weimar bestimmt. Acht Priester, ein Dutzend Ordensschwestern und eine große Gruppe engagierter Jugendführer führten uns in das christliche Leben ein, wobei Gottesdienste, Frömmigkeit und Jugendarbeit mit dem ganzen Gemeindeleben eine organische Einheit bildeten. Für junge Leute von heute mag es seltsam klingen, aber es war wirklich so, dass wir damals als Jugendliche mit dem Kirchenjahr lebten. Die großen Feste mit ihren Bräuchen und Liedern, die Gemeinschaftsmessen, wo wir Jugendliche unter uns waren, die Monatsbeichte und die Komplet am Samstag Abend, die Fronleichnamsprozession und die Wallfahrten, die Mai- und Rosenkranzandachten, die Volksmissionen durch die Redemptoristenpatres, das persönliche Gebet und die Danksagung nach der Kommunion und so vieles mehr bestimmten unseren Lebensrhythmus. Selbstverständlich, mit Einsatz und Freude, übernahmen wir frühzeitig Aufgaben und Verantwortung und erlebten in den Pfarrhäusern offene Türen. Junge Kapläne, die durch die Schrecken des Krieges tief verwundet und für die priesterliche Aufgabe motiviert worden waren, vermittelten uns eine weite Sicht der Welt. Kirche wurde für uns Jugendliche so zur Heimat in der von uns verachteten DDR–Welt. Nicht die atheistischen Funktionäre sondern Wissenschaftler wie Max Planck, Werner Heisenberg und Albert Einstein wurden unsere Vorbilder. Wir lernten es, uns mit Themen wie Urknall, Schöpfung und Evolution auseinanderzusetzen und fragten nach den tatsächlichen gesellschaftlichen Kräften. Neben dem Sportverein bestimmte die Diasporagemeinde auch unsere Freizeit. Im Unterschied zu unseren evangelischen Freunden hatten wir Katholiken wesentlich mehr Freiheiten. Tanzabende und Laienspiele im Gemeindesaal, Völkerball auf dem Gemeindehof, Fasching, Radtouren und Wanderungen gehörten dazu. Bis 1950, so erinnere ich mich, fuhren wir in der Adventszeit mit einem Bus der CDU (Ost) über die Dörfer im Landkreis Weimar und boten unser Weihnachtsspiel in den Kirchen und Gasthäusern an. Zum historisch richtigen Verständnis der DDR gehört es, die Kirchenfeindlichkeit des Regimes differenziert zu werten. Die Unterdrückung traf die Evangelischen Kirchen wesentlich schärfer als die Katholische Kirche, die fast überall eine Minderheitskirche war, sich nach Möglichkeit unpolitisch verhielt und zentral gelenkt wurde. Die Funktionäre fürchteten die Evangelische Kirche und bekämpften sie, der Katholischen Kirche zollten sie eher Respekt. Höchstwahrscheinlich spielte hier die Ähnlichkeit in der Organisationsstruktur zwischen der leninistischen Diktatur und der Katholischen Kirche eine wichtige Rolle. Als 1952 an der Schiller-Oberschule Weimar alle sich offen bekennenden Mitglieder der Jungen Gemeinde von der Schule entfernt wurden, durfte ich als Katholik ungehindert mein silbernes Bekenntniskreuz tragen und bekam keinerlei Schwierigkeiten. Eigentlich wurde die katholische Kirche nur dann bedrängt, wenn sie sich direkt mit zentralen Anliegen des DDR-Staates anlegte; z.B. bei der offenen Ablehnung der Jugendweihe. Doch im Allgemeinen trafen dann die Repressalien eher die einzelnen Katholiken in Beruf und Ausbildung und nicht so sehr die Institution und ihre Priester. Im Gegensatz zur Einbindung in die katholische Diasporagemeinde, hatte die sozialistisch–atheistische Gesellschaft wenig prägenden Einfluss auf meine Entwicklung. Jedenfalls machte es mir nichts aus, dass wir in der sozialistischen Oberschule nur eine Handvoll aktiver Christen waren und uns an unseren kleinen Bekenntniskreuzen erkannten. Eine Rolle spielte es sicherlich, dass damals die Schiller-Oberschule Weimar noch sehr stark bürgerlich geprägt war. Neben den Neulehrern hatten wir viele Lehrer vom alten Schlag. Unsere Geschichtslehrerin Frau v. H., (†) eine gepflegte alte Dame im schwarzen Kostüm und mit einem silberfarbenen Dutt war eine leidenschaftliche Altkommunistin. Nie verlangte sie ein Bekenntnis von uns, aber unerbittlich war sie in ihrer Forderung nach Faktenwissen und Erklärung von Zusammenhängen. Auch den damals neuernannten Direktor H., (†) der die reaktionäre Schule umkrempeln sollte, habe ich im Unterschied zu den meisten meiner Klassenkameradinnen und – kameraden zwar als Agitator erlebt, fühlte mich aber von ihm nicht schlecht behandelt. Vielleicht lag das gerade an meinem katholischen Silberkreuz, das ich auch in seinem Unterricht, es hieß damals Gegenwartskunde, ohne Probleme trug. Typisch für meine Schulerfahrung war es auch, dass ich wenig direkte politische Einflüsse auf unser Leben erlebte. Mit Schuleintritt wurden wir zwar alle Mitglieder der FDJ, bezahlten unseren Beitrag und kauften fleißig Solidaritätsmarken, aber das war es auch. Versammlungen, Schulungen, im Blauhemd antreten, Fahnenappelle, vormilitärische Ausbildung und intensive Werbung für die Volksarmee habe ich in meiner Schulzeit nicht erlebt, das alles kam erst später auf. Pflicht war jedoch der obligatorische Umzug am 1. Mai so wie die Fahrt zum Deutschlandtreffen nach Berlin im Jahre 1951. Wir wurden in Güterwagen nach Ostberlin gefahren, hatten aber dort viele Freiheiten, auch für Ausflüge nach Westberlin. Gut kann ich mich auch daran erinnern, wie wir am 5. März 1953 in die Aula gerufen wurden und informiert wurden, dass Stalin gestorben war. Bei einigen Schülerinnen gab es Tränen, aber eine Trauerfeier fand nicht statt. Im Gegensatz zu diesem noch unterentwickelten politischen Leben gab es allerdings im Wissensabfragen harte Forderungen. Zum Unterrichtsstoff gehörte die ganze Palette des Marxismus-Leninismus wie die führende Rolle der SED, die Wissenschaftlichkeit des Sozialismus, die unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetunion, die Ausbeutungsmentalität des Kapitalismus und seine Feindseligkeit gegenüber der sozialistischen Friedensbewegung. Da wir aber zwischen memoriertem Wissen und innerer Überzeugung unterscheiden konnten, gab es in meiner Klasse (wir blieben vier Jahre zusammen) keinen einzigen „Roten“. Das System DDR eroberte damals weder unsere Herzen noch unsere Gedanken. Wenn ich abends mit meinem kleinen Radio (Göbbelsschnauze genannt) die Bundestagsdebatte hörte, war ich „in meinem Staat“. Mit dieser Schilderung will ich keineswegs die DDR verniedlichen, aber sehr wohl die Schizophrenie deutlich machen, in der viele Menschen damals und auch später lebten.

Die Prägung durch die katholische Diasporagemeinde weckte bei mir den Wunsch, katholischer Priester zu werden. Um noch etwas Zeit für eine Entscheidungsreifung zu gewinnen, suchte ich nach einer Zwischenlösung und lernte deshalb nach dem Abitur ab September 1954 Maschinenschlosser im Weimarer Mähdrescherwerk. Wir waren zu zweit,denn mein Schulkamerad J. war sich unsicher, ob er und zwar Musik studieren sollte. In einer sehr soliden Berufsausbildung (Lehrwerkstatt und Berufsschule waren in den Betrieb integriert) lernten wir alle handwerklichen Grundfertigkeiten des Metallgewerbes. Im Unterschied zur Oberschule erlebten wir hier den massiven politischen Druck in der Arbeitswelt. Täglicher Fahnenappell mit kommunistischen Liedern und Parolen, Aufmärsche, vormilitärische Ausbildung bei der GST, FDJ-Lehrjahr und permanente Selbstverpflichtungen gehörten zum Alltag. Mit J. hatte ich nur deshalb die Möglichkeit, uns diesem politischen Druck etwas zu entziehen, da wir uns als „Freiwillige Helfer der Volkspolizei“ werben ließen. Mit roter Binde am Arm mussten wir ab und zu nach der Arbeit bzw. am Wochenende durch das Gelände des großen Betriebes gehen und die Tore kontrollieren. Dadurch kamen wir an die frische Luft und mussten nicht im Blauhemd zu den politischen Versammlungen. Doch zweimal wurde ich doch dazu gezwungen. Einmal wurde ich ausgewählt, eine Lehrerkonferenz im Weimarer Rathaus begrüßen und ein andermal musste ich an einer Gedächtnisfeier zur Oder-Neiße-Friedensgrenze auf der Wartburg teilnehmen und darüber vor allen Lehrlingen und Ausbildern berichten. Immer waren die Redetexte vorher vorzulegen. Ich weiß noch genau, dass ich damals ein sehr ungutes Gefühl hatte und auch von einem unserer katholischen Mädchen heftige Vorwürfe bekam. Aber „typisch DDR“ wagte ich keinen Widerstand und spulte die Texte nach außen mit Überzeugung und nach Innen mit Distanz ab.

Auf dem Weg zum Priester

In der DDR gab es nur wenige Oberschulen mit altsprachlichem Kurs. Deshalb wurde der Sprachenkurs Halle geschaffen. Chef war der Studentenpfarrer Brockhoff. Was wir an ihm hatten, haben wir erst später verstanden. In drei Klassen wurde von pensionierten Oberstudienräten Griechisch und Latein vermittlt. Jeden Tag 2 Stunden Griechisch, 2 Stunnden Latein, eine Stunde Geschichte. Wir wohnten in Wohngemeinschaften in privaten Wohnungen. Der Staat hat dies trotz regulierter Wohnwirtschaft geduldet. Mittags aßen wir in der Mensa mit den Studenten und Studentinnen. Fürhstück wurde bereitet. Abendbrot haben wir uns selbst versorgt. Dazu gab es maßenhafte Carpakete. Ame Sonntag waren wir in Kleingruppen in den katholischen Krankenhäusern und Altenheime eingeladen.Als Abschluss erhielten wir ein Zeugnis nach den Richtlinien der Weimarer Republik. Eigentlich alle wurden von den Heimatpfarreien finanziell so unterstützt, dass es keine existentiellen Probleme gab. Für die Heimatfahrten erhielten wir den Studententarif durch die ##ddr-Bahn.

Nach der für Abiturienten vorgezogenen Gesellenprüfung war meine Entscheidung gereift und ich meldete mich im Frühjahr 1956 beim Bischöflichen Generalvikariat in Erfurt als Priesteramtskandidat an. Da ich noch zwei Monate in der Montage der Kartoffelvollerntemaschine und drei Monate in einer technologischen Sonderabteilung arbeitete, gab es ein richtiges Spießrutenlaufen, als meine Studienpläne bekannt wurden. Neben sehr massiver Beeinflussung mit konkreten Zusagen für eine berufliche Karriere, gab es auch eine Mischung von Verwunderung und Mitleid. Aber ich ging meinen Weg, ohne mich beirren zu lassen. Im Juli 1954 begann ich einen vierwöchentlichen Einführungskurs in Bad Kösen zusammen mit etwa fünfzig jungen Männern aus der ganzen DDR. Der Kursleiter war der damalige Magdeburger Seelsorgeamtsleiter Hugo Aufderbeck (†). Er führte uns in das regulierte klerikale Leben mit straffer Tagesordnung ein und hat uns mit seinem Wissen und seiner ganzen Persönlichkeit sehr beeindruckt. Ich weiß noch, dass ich mich vor einer Messe bei ihm entschuldigte, weil ich zu den Rädelsführern einer Kissenschacht in der vergangenen Nacht gehörte, und er bei seiner vorzeitigen Rückkehr über die Störung des silentium religiosum (religiöses Schweigen) persönlich richtig getroffen war. Für alle, die kein altsprachliches Abitur hatten, kam anschließend ein Sprachenkurs in Halle: Ein Jahr lang von Montag bis Samstag paukten uns zwei pensionierte Oberstudienräte Griechisch und Latein ein und der Studentenpfarrer Adolf Brockhoff (†). versuchte verzweifelt, unser marxistisches Geschichtsbild in der fünften Stunde zu korrigieren. Sehr wichtig für unsere Entwicklung war das Zusammenleben mit der sehr aktiven Studentengemeinde in der Heilig-Kreuz-Gemeinde, da wir als katholische Theologen durch den Staat mit seiner marxistisch-leninistischen Ideologie nicht bedrängt wurden und von der Wehrpflicht befreit waren. Im Unterschied zu den anderen Studierenden lebten wir bereits als Theologen wie in einem beschützten Raum. Durch den alltäglichen Kontakt mit der Studentengemeinde und besonders bei der kircheneignen Mensa, erlebten wir die Schwierigkeiten für katholische Studentinnen und Studenten durch den politisierten und atheistisch orientierten Hochschulbetrieb. Nach diesem Jahr Altsprachen folgten neun Semester Philosophie und Theologie am Philosophisch-Theologischen Studium in Erfurt. Diese Zeit habe durchgehend in guter Erinnerung. Die Professoren kamen entweder von der früheren Universität Breslau oder aus den westlichen Diözesen Münster und Paderborn. Sie führten uns ein in die Weite abendländischen Denkens und christlicher Weisheit. Biblische Orientierung, historisch-kritische Methode, moderne Philosophie und Sprachlogik sowie kritische Sicht der Kirchengeschichte ermöglichten uns eine moderne wissenschaftliche Ausbildung, auch wenn nicht wenige meiner Kommilitonen sich überfordert fühlten. Die Vorlesungen und Seminare waren konzentriert auf die großen Nebenräume des altehrwürdigen Domes, wo bereits Martin Luther gelehrt hatte. Das Philosophisch-Theologische Studium fühlte sich ganz in der Nachfolge der alten Theologischen Fakultät und hatte deshalb auch deren Namen gewählt. Dank westdeutscher Hilfe waren die Seminarräume hinsichtlich Literatur und Zeitschriften hervorragend ausgestattet. Die Hochschule hatte zwar keine Anerkennung durch den DDR-Staat und wurde nur als innerkirchliche Einrichtung geduldet, aber es gab auch durch den Staat keine bemerkenswerten Behinderungen. Mit unseren kirchlichen Studentenausweisen bekamen wir sogar die übliche Ermäßigung bei der Reichsbahn. Das Diplomzeugnis wurde uns allerdings wegen der fehlenden staatlichen Anerkennung der Hochschule nicht ausgestellt, hier hielt sich die Katholische Kirche an die deutsche Hochschulordnung. Als das Philosophisch-Theologische Studium Erfurt nach der Wende die staatliche Anerkennung als Theologische Hochschule erhielt, konnte ich mir 32 Jahre später das Diplom nachträglich anerkennen lassen.

Im Unterschied zum Studienbetrieb der Hochschule war das Leben im Priesterseminar straff reglementiert. Ich bin aber durch die Seminarzeit ganz gut hindurch gekommen, da ich mir immer Freiräume verschaffen konnte. So hatte ich für einige Semester die Betreuung einer der großen Zentralheizungen -beheizt mit Rohbraunkohle- übernommen und stand deshalb unter dem Schutz der Ordensschwestern. Ich hatte nicht nur einen eigenen Hausschlüssel sondern bekam auch jeden Tag Sonderverpflegung, sogar mit einer Flasche Bier, wenn ich dies wollte. Als Nachteil handelte ich mir freilich ein gewisses Misstrauen des Regens ein, der mich bei jedem Semestergespräch eindringlich fragte ob ich wirklich bleiben wolle? Doch mit einem Notendurchschnitt von 1,1 beendete ich 1962 das Studium und absolvierte dann drei Pastoralsemester im Priesterseminar Neuzelle. Bereits in Erfurt waren wir auf das Leben als katholische Kleriker vorbereitet worden. Wir mussten uns eine neue Soutane mit 33 Knöpfen, die an die Lebensjahre Jesu erinnern sollten, schneidern lassen, dazu Priesterkragen und Birett. Aus Nachlässen verstorbener Pfarrer besorgten wir uns schwarze Anzüge. Wir kauften uns das lateinische Brevier und bekamen einen Ausweis mit Foto in klerikalem Outfit. In Neuzelle begann dann das neue Leben als Kleriker der Katholischen Kirche. In meiner Erinnerung waren mir das stundenlange Breviergebet, die klerikale Kleidung und die wöchentliche Beichtpflicht nicht sehr angenehm. Dies galt auch für die pflichtmäßige Teilnahme am sonntäglichen Hochamt in der Stiftskirche. Nach Frühmesse und Frühstück zogen wir sehr zur Freude der Studentinnen der pädagogischen Hochschule im gegenüberliegenden Schlossteil in langer Kolonne mit Talar, Rochett und Birett über den Schlossplatz in die Stiftskirche und nahmen im Altarraum Platz. Hut ab und Hut auf mit tiefer Verneigung sowie Aufstehen, Setzen und Hinknien war unser Beitrag zum Gottesdienst. Ich hatte auch große Probleme mit dem Leben unserer Alumnatsoberen, die im Großen und Ganzen sehr weltabgeschieden lebten. Die Frage, ob ich diesen klerikalen Lebensstil wirklich wolle, kam schon hin und wieder auf. Aber der Wunsch nach Seelsorge für die Menschen übertönte dieses kritische Fragen, so dass ich insgesamt auch diese Zeit des Alumnats gut überstanden habe. Finanziell hatte ich weder als Student noch später als Seminarist kaum Probleme, denn wir wurden regelmäßig von ganz unterschiedlichen Seiten unterstützt und versorgt, auch im beträchtlichem Maße vom Westen. Am 29. Juni 1963 war es dann so weit, im Erfurter Dom wurde ich durch den Weihbischof Freusberg (†). zum römisch-katholischen Priester geweiht. Durch die lange Ausbildung war ich hoch motiviert. Als Neupriester erfuhren wir durch die Gemeinden eine für Dritte nicht vorstellbare Verehrung. Für einen kostbaren Messkelch war gesammelt worden, eine Schwestergemeinschaft im Eichsfeld, die mir bereits die neue Soutane finanziert hatte, bezahlte die angelaufenen Studiendarlehen, zur Frühmesse im Altenheim der Caritasschwestern wurde ich mit dem Auto abgeholt. Der frisch geweihte Priester erhielt Vorschusslorbeeren wie andere erst nach einem langen Berufsleben. Der Zölibat spielte damals keine Rolle, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass es irgendwelche Probleme gab; ohne dass es ein direktes Gebot oder Verbot gab, hatten wir bereits als Theologiestudenten mit dem Tanzen aufgehört. Eher war der ständige Kampf gegen die Onanie ein Problem. Sie galt als schwere Sünde und musste nach Zahl und Umständen gebeichtet werden. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass die Sexualität irgendwann ein Thema unter uns Studenten war. Im Rahmen der spirituell-klerikalen Erziehung ging es in der Regel nur um Vermeidungsstrategien gegenüber Frauen und innerhalb der pastoralen Einführung in das Beichthören drehte sich alles um moraltheologische Wertungen von sexuellen Verfehlungen.

Als Kaplan

Am 28. Juni 1963 wurde ich im Mariendom in Erfurt zum katholischen Priester geweiht. Am folgenden Sonntag war die Primizfeier in der Pfarrgemeinde Weimar. Wir waren zu zweit. Das ganze kann man nur als Insider verstehen.

Zum 1. August 1963 wurde ich vom Weihbischof Freusberg (†). zum Kaplan der Pfarrei J. ernannt und mir „die Jurisdiktion für Kanzel und Beichtstuhl … für den ganzen Bereich der Diözese Fulda“ gegeben. Das Gebiet des katholischen Generalvikariates Erfurt gehörte kirchenrechtlich immer noch zur Diözese Fulda und deshalb war ich auch zum Fuldaer Priester geweiht worden. In der katholischen Johannespfarrei J. stieß ich auf eine sehr lebendige Diasporagemeinde, zu der viele Intellektuelle, junge Familien, Jugendliche und Kinder gehörten, die uns junge Priester – wir waren zu dritt – in jeder Hinsicht, also auch intellektuell und haltungsmäßig einforderten. Zwar fehlte uns für unsere vielfältigen Aufgaben die Ausbildung, aber mit dem uns anerzogenen Selbstbewusstsein „sprangen wir über Mauern“, ganz nach dem Spruch im Seminar: “Erst 12 Semester Stroh fressen und dann tüchtig Milch geben.“ Unser Pastor war ein ermländischer Grandseigneur. Er war von großer Gestalt und trotz seines Alters von ungebrochenem Selbstbewusstsein. Um 12 Uhr Mittags mussten wir drei Kapläne mit ihm den Angelus in der Kirche beten und dann mit ihm zu Mittag speisen. Meine Woche war rund um die Uhr ausgefüllt: Frühmesse in der Pfarrkirche oder in der katholischen Frauenklinik, vier Mädchengruppen, die sich wöchentlich trafen, ein Kreis von Elisabethfrauen, die Hausbesuche machten, wöchentlich entweder „Familienkreis Nazaret“ oder Kreis für Krankenschwestern, zehn Stunden Religionsunterricht in der Woche im benachbarten Gemeindehaus, Hausbesuche, Krankenkommunionen, Beerdigungen, Trauungen, Betreuung des gesamten Klinikums, zwei Außenstationen. An jedem Sonntag von früh bis abends, Messe, Beichte hören, Kommunion austeilen, nachmittags Außenstation und abends Familienbesuch. Es waren drei Jahre, die mich erfüllten und prägten. Eine große Rolle spielte auch der konziliare Aufbruch in der ganzen Katholischen Kirche. Überall spürte man Aufbruchsstimmung. Wie es der Jesuitenpater Mario von Galli bei einem Eucharistischen Kongress enthusiastisch formuliert hatte, war auf dem bisher versteinerten Antlitz der Katholischen Kirche ein schelmisches Lächeln zu erkennen. Doch bereits in J. bekam meine priesterliche Identität einen ersten Bruch. Im Krieg hatte unser Chef als deutscher Militärpfarrer in Paris vielen Franzosen beigestanden und war deshalb nach dem Krieg von der Französischen Regierung mit einem hohen Orden ausgezeichnete worden. Die Gemeinde hatte er lebendig entwickelt und die Kirche umgebaut. Nun aber war er „ein alter Fürst“ geworden. Mit großzügigen Geschenken behandelte er uns Kapläne wie seine Söhne und im nächsten Moment mit recht groben Beschimpfungen als seine Hilfspriester. Er hatte um sich einen Kreis von Frauen, die ihn rund um die Uhr versorgten. Der Orangensaft ans Bett gehörte ebenso dazu wie das Ausführen des Hundes. Zweimal im Jahr zog er sich fein an, stieg in seinen privaten Wartburg und fuhr mit einer jungen Dame für eine Woche weg. Ob diese seine Tochter war, haben wir nie genau erfahren. Uns Kapläne schweißte die Tyrannei unseres Chefs zusammen, zumal wir sehr unterschiedlich waren: Der eine war schwul, der andere sexuell verklemmt. In der Gemeinde waren noch zwei weitere Priester. Der eine war Hermann Vell (†), ein alter Redemptoristenpater, dem man in den letzten Kriegstagen im Zuchthaus bereits das weiße Totenhemd angezogen hatte, bevor er durch die Amerikaner gerettet wurde. Er lebte ganz franziskanisch in einem kleinen Zimmer im Altenheim und betete meistens kniend sein Brevier. Weil er vor der geplanten Hinrichtung weiße Haare bekommen hatte, scherte er sich nun lebenslänglich eine Vollglatze. Ich liebte und verehrte ihn über alles, wenn auch seine Frauenkomplexe oft schwer auszuhalten waren. Der andere Priester war ein Jesuit in besten Jahren. Weil er die Studentinnen ständig unter den Rock fasste, verschwand er eines Tages von der Bildfläche. Man sagte, dass er nach dem Westen abgeschoben worden sei. Zu diesen Negativerfahrungen kam eine andere Belastung. Zu mir kamen öfters Seelsorgehelferinnen aus der ganzen Region zum Beichten, die sich ihre ganze Not vom Herzen redeten, weil ihre geistlichen Chefs zu ihnen eine geheime Beziehung hatten. Solche Erfahrungen weckten bei mir antiklerikale Gefühle, auch wenn ich sie immer wieder verdrängte. Die Liberalisierung des II. Vatikanischen Konzils beeinflusste dann auch das Leben von uns jungen Priestern. Wie die evangelischen Pfarrer trugen wir auf einmal Krawatte und das war mehr als eine äußerliche Veränderung. Wir weigerten uns, das Brevier nachzubeten (z.B. das Morgengebet am Abend) und dies als Sünde zu beichten. Ich ließ meine Seelsorgehelferin nicht mehr zu Fuß in die Klinik laufen, sondern nahm sie auf dem Rücksitz meines Motorrollers mit, und tanzte bei Gemeindefesten.

Als Jugendseelsorger

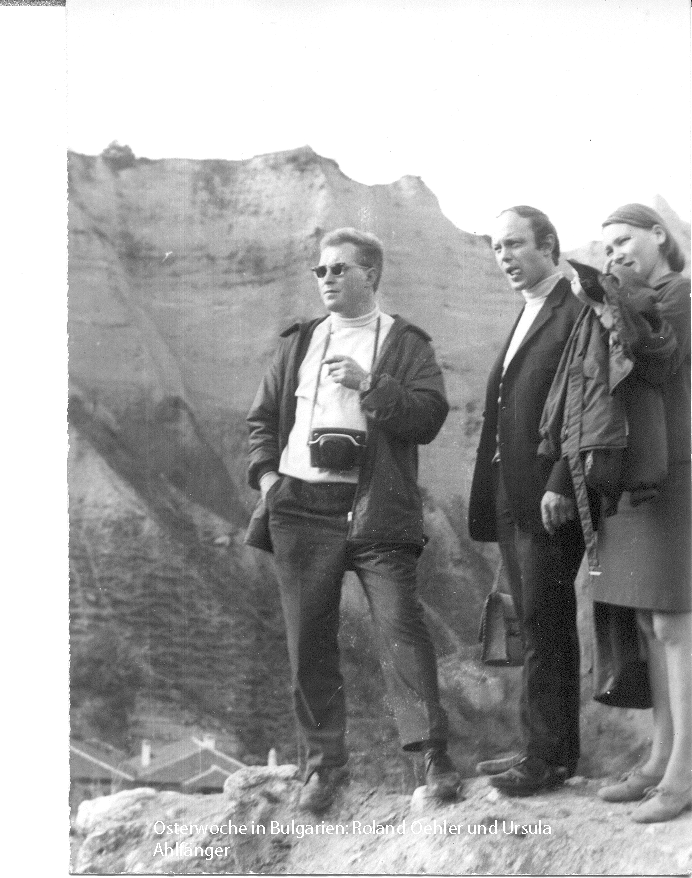

Wir durften junge Leute ein Stück begleiten. Wir hatten zwei Jugenhäuser und Zwei Teams, Im Unterschied zu den evangelischen Freunden hatten wir Katholiken Narrenfreiheit: Tanzabende, Zeltlager, Theaterspiele im Pfarrheim und auf den Dörfern unter dem Dach der DDR-CDU. Wir waren als Schmugglerorganisation durchorganisiert. Geld spielte keine Rolle. Wir schmuggelten Betwäsche und Besteck für die Jugendhäuser, Autos für unsere Arbeit, Abzugspapier für die Kopiermaschinen. Wir besorgten über Genex Koks für die Jugendhäuser, Fotoapparate.und schmuggelten Goldbarren.Es ist immer noch ein Meisterstück, dass die Katholische Kirche diese DDR-Geschichte völlig verschleiert hat.

1966 kam der Berufswechsel als Diözesanjugendseelsorger nach Erfurt. Als mich mein Vorgänger bei einem großen Ministrantentag erlebte, war er offensichtlich von meiner Art, mit jungen Leuten umzugehen, so beeindruckt, dass er mich zu seinem Nachfolger vorschlug. Mir unterstanden nun als Leiter des Bischöflichen Jugendseelsorgeamtes acht hauptamtliche Mitarbeiter und zwei Bildungshäuser mit dem dazugehörenden Personal. Als Mitglied des Seelsorgeamtes war ich aufgaben- und rangmäßig dicht beim Bischof angesiedelt und hatte einen eigenen Etat. Gut fünf Jahre standen nun vor mir, die mich beruflich enorm herausforderten und mein Leben total veränderten. Es war aber auch eine wunderschöne Zeit. Die erste Lektion über den geschäftlichen Teil meines Seesorgeauftrages erhielt ich, als von der Heizung einen Zigarrenkiste geholt und mir übergeben wurde: „ Das ist die Portokasse“. Ich war sicherlich etwas erstarrt, denn noch nie hatte ich in meinem Leben 40.000 Mark (es waren sogar mehr) vor mir gesehen. Dann wurde noch erwähnt, dass ein Kilo-Goldbarren als Eiserne Reserve im Tabernakel in M. läge. Auf einmal war ich mitten in der klerikalen Geschäftswelt und damit auch im West-Ost-Handel. Autos, Kopiergeräte, Gold, Bettwäsche, Koks, Bücher, Ersatzteile, Benzin, Tonbänder und Zeitschriften wurden inoffiziell auf diversen Schmuggelwegen oder offiziell über GENEX beschafft. Ich hatte sogar eine Art Reisebüro, indem ich den Pfarreien die Busfahrt für ein Wochenende in einem der Jugendhäuser ganz offiziell erstattete. Ich richtete Rentenfonds für die Altersversorgung ein, beschaffte Hausgeräte für kinderreiche Familien und chauffierte illegal Westgäste quer durch die Republik. Dass es bei aller ideologischen Gegensätzlichkeit auch sehr grundsätzliche Einvernehmlichkeiten zwischen Staat und Kirche gab, erlebte ich nun direkt. Wir wussten uns als bischöfliche Mitarbeiter in Augenhöhe mit den Vertretern des Staates, ja fühlten uns ihnen sogar überlegen. Auf der anderen Seite habe ich über die Beziehungen zu den staatlichen Organen höchstens ab und zu durch Zufall etwas erfahren, da ich nicht zum internen Kreis der politischen Kontaktleute gehörte. So erfuhr ich, dass ich wegen Verwicklung in einen Goldschmuggel von der strafrechtlichen Verfolgung durch einen größeren Betrag freigekauft wurde und dass ein Pfarrer, der Mädchen nackt fotografiert hatte, von einem Tag auf den anderen einen Ausreisepass bekommen hatte. Auch über Ausreisevisa für kirchliche Mitarbeiter zu Kongressen und Tagungen gab es offensichtlich direkte Abmachungen zwischen Staat und Kirchleitungen, wir Studenten- und Jugendseelsorger gehörten leider nicht zum Ausreisekader. Sozialistischer Staat und Katholische Kirche hatten offensichtlich in ihren Strukturen viele Ähnlichkeiten. Zu den Ost-West-Geschäften kamen Konferenzen auf den unterschiedlichen Ebenen, Weiterbildungen, Seminare und Kurse, Vorträge in den Gemeinden, Freizeiten und Einzelbesuche sowie die übliche Verwaltungsarbeit. Besonders wichtig waren die Impulse, die von unseren westlichen Partnern kamen, mit denen wir uns regelmäßig in Ostberlin, im In- und (östlichen) Ausland trafen. Als junge Priester einer abgekapselten Diasporakirche waren wir begierig auf neuzeitlich Theologie, auf die neuen Theorien von Jugend- und Gruppenarbeit, auch auf Analyse der politischen Entwicklung. Die intensive Kommunikation innerhalb der kirchlichen Jugend- und Studentenseelsorge in der DDR begünstige den Austausch und durch die Kontakte zur evangelischen Jugendarbeit wurden wir auf die Reflexion über das konkrete Leben der Christen im sozialistischen Staat gestoßen. Fragen wie „Darf ein katholischer Jugendlicher im FDJ-Hemd in die Kirche kommen?“, „Dürfen katholische Schüler im Geschichtsunterricht aus Selbstschutz die Unwahrheit sagen?“, „Dürfen junge Katholiken guten Gewissens die vormilitärische Ausbildung mitmachen?“ oder „kann man den vorehelichen Verkehr bei bestimmten Voraussetzungen in der Beichte verschweigen?“ gingen weit über die offiziellen Grenzziehungen der Kirchenleitungen wie das Verbot der Jugendweihe hinaus und berührten direkt die Lebenswelt der jungend Generation. Ich denke, es war typisch für die damaligen jungen Priester in der Katholischen Kirche in aller Welt, dass sie am Leben der Menschen teilnehmen wollten und die klerikale Abgrenzung ablehnten.

Zu neuen Ufern

Nun nähere ich mich der Frage, wie es zum Bruch mit meiner priesterlichen Vergangenheit kam? Den ersten und wichtigsten Punkt habe ich mit der wachsenden Entfremdung vom klerikalen Lebensstil schon angedeutet. In Erfurt, begünstigt durch eine sehr kommunikatives Leben, verstärkte sich dieser Prozess und bekam ein zunehmend bestimmendes Gewicht. Äußerlich zeigte sich das z.B. daran, dass ich mich der so genannten Messpflicht entzog; die Eucharistiefeier war für mich nur mit einer Gemeinde vorstellbar und nicht für isoliert an einem Altar. Deshalb nahm ich den mir offiziell zugewiesenen Messplatz im Waisenheim bald nicht mehr in Anspruch. Die vielen, oft sehr kreativ gestalteten Gottesdienste mit Jugendlichen waren meine Welt. Ein zweiter Punkt war ein typischer Generationenkonflikt zwischen meinem Bischof und mir. Er sah in mir seinen Sohn, deshalb durfte ich oft mit ihm und seiner Hausdame. frühstücken. Aber es gab ständig Auseinandersetzungen, weil er vor allem Gehorsam und Einordnung verlangte, während ich Anerkennung meiner Leistung erwartete. Die katholischen Bischöfe hatten beim Konzil einen Lernprozess durchgemacht, der sie veränderte. Aber als sie von Rom nach Hause gekommen waren, erzählten sie zwar voller Enthusiasmus von ihren Konzilserfahrungen, hatten aber gleichzeitig viel Angst, dass dieser Denk- und Veränderungsprozess weiter gehen könne und sie das Ruder aus der Hand verlören. Bewusst oder unbewusst suchten sie bei dem alten klerikalen Denken Halt und verlangten vor allem Disziplin und Unterordnung Wir jungen Priester aber wollten unsere Ideale und Ideen einbringen, Kirche verändern und gestalten. So war es keineswegs ein Zufall, dass der Berliner Kardinal Alfred Bengsch (†) die Arbeitsgemeinschaft der katholischen Jugendseelsorge der DDR mit harten Strafandrohungen „sistierte“, weil sie sich mit gesellschaftlichen und innerkirchlichen Themen befasst hatte. Erst nach dem Versprechen, in Zukunft die Hinführung zu „Gebet, Opfer und Stille“ zu beachten, wurden die Sanktionen aufgehoben. Noch bedeutsamer aber wurden die vielen negativen Erfahrungen bei meinen priesterlichen Mitbrüdern, die nicht nur durch ihre Frauengeschichten meinen Abstand zu ihnen vergrößerte. Sie waren zweifellos oft tüchtige und fromme Männer, aber wenn man hinter ihre Kulissen und Mauern schaute, zeigten sich nicht selten Abgründe. Das Ende dieses Prozesses war für mich der Wunsch nach einem anderen Leben, nach persönlicher Sinnerfüllung, nach mehr Geborgenheit und auch nach mehr Ehrlichkeit. Wiederholt provozierte ich die klerikale Welt, von den Jüngeren beklatscht, von den Älteren geradezu feindselig angesehen. Nun bedurfte nur eines Funkens, um einen Flächenbrand in meinem Leben zu entfachen. Es kam dann alles auch sehr schnell. Eine angekündigte Versetzung und die plötzlich erwachende Liebe zu einer Mitarbeiterin, machten aus dem katholischen Kleriker und unbescholtenen Zölibatären (der ich immer war) auf einmal einen jungen Mann, der sich bis über alle Ohren verliebt erlebte und zu neuen Ufern fähig fühlte. Wie für viele andere Menschen war diese Zeit meiner ersten Liebe wie ein Stück Himmel auf Erden. Als im Mai 1973 unser Sohn geboren wurde, waren wir eine richtige Familie, allerdings wie Josef, Maria und das Jesuskind für lange Zeit auf der Herbergssuche.

Nun nähere ich mich der Frage, wie es zum Bruch mit meiner priesterlichen Vergangenheit kam? Den ersten und wichtigsten Punkt habe ich mit der wachsenden Entfremdung vom klerikalen Lebensstil schon angedeutet. In Erfurt, begünstigt durch eine sehr kommunikatives Leben, verstärkte sich dieser Prozess und bekam ein zunehmend bestimmendes Gewicht. Äußerlich zeigte sich das z.B. daran, dass ich mich der so genannten Messpflicht entzog; die Eucharistiefeier war für mich nur mit einer Gemeinde vorstellbar und nicht für isoliert an einem Altar. Deshalb nahm ich den mir offiziell zugewiesenen Messplatz im Waisenheim bald nicht mehr in Anspruch. Die vielen, oft sehr kreativ gestalteten Gottesdienste mit Jugendlichen waren meine Welt. Ein zweiter Punkt war ein typischer Generationenkonflikt zwischen meinem Bischof und mir. Er sah in mir seinen Sohn, deshalb durfte ich oft mit ihm und seiner Hausdame. frühstücken. Aber es gab ständig Auseinandersetzungen, weil er vor allem Gehorsam und Einordnung verlangte, während ich Anerkennung meiner Leistung erwartete. Die katholischen Bischöfe hatten beim Konzil einen Lernprozess durchgemacht, der sie veränderte. Aber als sie von Rom nach Hause gekommen waren, erzählten sie zwar voller Enthusiasmus von ihren Konzilserfahrungen, hatten aber gleichzeitig viel Angst, dass dieser Denk- und Veränderungsprozess weiter gehen könne und sie das Ruder aus der Hand verlören. Bewusst oder unbewusst suchten sie bei dem alten klerikalen Denken Halt und verlangten vor allem Disziplin und Unterordnung Wir jungen Priester aber wollten unsere Ideale und Ideen einbringen, Kirche verändern und gestalten. So war es keineswegs ein Zufall, dass der Berliner Kardinal Alfred Bengsch (†) die Arbeitsgemeinschaft der katholischen Jugendseelsorge der DDR mit harten Strafandrohungen „sistierte“, weil sie sich mit gesellschaftlichen und innerkirchlichen Themen befasst hatte. Erst nach dem Versprechen, in Zukunft die Hinführung zu „Gebet, Opfer und Stille“ zu beachten, wurden die Sanktionen aufgehoben. Noch bedeutsamer aber wurden die vielen negativen Erfahrungen bei meinen priesterlichen Mitbrüdern, die nicht nur durch ihre Frauengeschichten meinen Abstand zu ihnen vergrößerte. Sie waren zweifellos oft tüchtige und fromme Männer, aber wenn man hinter ihre Kulissen und Mauern schaute, zeigten sich nicht selten Abgründe. Das Ende dieses Prozesses war für mich der Wunsch nach einem anderen Leben, nach persönlicher Sinnerfüllung, nach mehr Geborgenheit und auch nach mehr Ehrlichkeit. Wiederholt provozierte ich die klerikale Welt, von den Jüngeren beklatscht, von den Älteren geradezu feindselig angesehen. Nun bedurfte nur eines Funkens, um einen Flächenbrand in meinem Leben zu entfachen. Es kam dann alles auch sehr schnell. Eine angekündigte Versetzung und die plötzlich erwachende Liebe zu einer Mitarbeiterin, machten aus dem katholischen Kleriker und unbescholtenen Zölibatären (der ich immer war) auf einmal einen jungen Mann, der sich bis über alle Ohren verliebt erlebte und zu neuen Ufern fähig fühlte. Wie für viele andere Menschen war diese Zeit meiner ersten Liebe wie ein Stück Himmel auf Erden. Als im Mai 1973 unser Sohn geboren wurde, waren wir eine richtige Familie, allerdings wie Josef, Maria und das Jesuskind für lange Zeit auf der Herbergssuche.

Da ich mir mit Rosemarie einig war, dass für uns selbst der Versuch einer geheimen Beziehung etwa unter dem Deckmantel Pfarrer – Haushälterin nicht infrage käme, legte ich meinem Bischof Anfang Februar 1971 die Karten auf den Tisch, voll guten Willens, den Konflikt möglichst zu entschärfen, aus heutiger Sicht ziemlich naiv. Die katholische Diaspora-Kirche war damals in der Ausgrenzung von Abweichlern noch durch und durch vorkonziliar Weil es in der modernen Gesellschaft nicht möglich war, uns zu verbrennen, wurden wir wenigstens geächtet; das hieß fristlose Kündigung, Berufs- und Tätigkeitsverbot für den gesamten innerkirchlichen und kirchennahen Bereich und Kontaktsperre zu kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Odium von Verrat und Abfall machte uns unrein wie im alten Israel und wurde auch auf alle Menschen übertragen, die weiter zu uns hielten. Auch Rosemarie wurde umgehend gekündigt, fand aber glücklicherweise in der privaten Apotheke in Eisenach, wo sie gelernt hatte, als Helferin eine neue Anstellung. Es war manchmal richtig makaber, wenn uns staatliche Stellen gegen die kirchlichen Nachstellungen in Schutz nahmen. Was uns schützte und immer wieder neuen Mut gab, war unser großer Freundeskreis in Ost und West. Für mich wurde jedoch die Berufssuche immer aussichtsloser. Meine kirchlichen Zeugnisse waren nichts wert und in den Augen des Staates war ich eher so eine Art fünfter Kolonne der Katholischen Kirche. Es wäre ungerecht, zu verhehlen, dass es auf staatlicher Seite ernsthafte Versuche gab, mir Wege für eine berufliche Zukunft zu ermöglichen. Da ich mich aber ideologisch nicht umdrehen ließ, blieb ich ein Fremdkörper dieses DDR-Staates und ständig misstrauisch beäugt und kontrolliert. Nach längerer Arbeitslosigkeit arbeitete ich in berufsfremden Jobs, so im Kassenhäuschen des Zooparks, als Versicherungsagent, beim Tapetenverladen. Auch ein begonnenes Fachschulstudium Ökonomie änderte nichts an meiner Situation. Finanziell überlebten wir durch die Hilfe unseres großen internationalen Freundeskreises. Genauso wichtig für mein Selbstwertgefühl als Mensch und Theologe waren die offenen Türen in der Evangelischen Kirche, wo ich viele Freunde hatte und neue gewann. Die ehrenamtliche Mitarbeit als katholischer Theologe in einer Erfurter Neubaugemeinde und in der Pfarrerweiterbildung verschärfte aber die Konflikte zur Katholischen Kirche. Aber der Schutzschirm der Evangelischen Kirche und meine frühere herausgehobene Position in der Jugendseelsorge bewahrten mich vor direkter Verfolgung, auch wenn ich die kalten Klauen der Staatssicherheit oft in meinem Nacken spürte. Es war Anfang April 1975, als meine berufliche Situation immer aussichtsloser wurde, da sagte eine uns besuchende Schweizer Freundin: „In solcher Situation muss man auswandern!“ Die erste Reaktion war ein verwundertes Lachen, denn schließlich hatte sich die DDR mit einer Mauer umgeben. Doch je länger wir dann darüber sprachen, umso deutlicher kamen die Verhandlungen von Helsinki in unseren Blick, wo Erich Honecker die Beachtung der Menschenrechte zugestanden hatte. Ich wusste, dass ein Ausreiseantrag eine Gradwanderung darstellte. Neben der radikalen Ablehnung stand die Gefahr von Inhaftierung und Verurteilung. Doch wir fanden den Mut zu diesem Schritt. Nach Rücksprache mit allen Personen, die nahe standen bzw. für mich wichtig waren, auch mit meinem früheren Bischof, schickte ich den formlosen Antrag auf Ausreise aus der DDR für mich und meine Familie am 12. April 1975 per Einschreiben an die Abteilung für Innere Angelegenheiten beim Rat des Bezirkes Erfurt. Zur Begründung verwies ich lediglich darauf, dass sich die DDR zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet und ich nach dem Ausscheiden aus dem kirchlichen Dienst im gesellschaftlichen Leben der DDR keinen Platz gefunden hätte und auch für die Zukunft keine Chance sähe. Als Methode entschied ich mich für eine Art Huckepack, indem ich durch Ausnutzung der Eingabeverordnung nach jeder Ablehnung an eine andere staatliche Stelle einen neuen Antrag stellte und den ganzen bisherigen Schriftverkehr dazufügte. Flankierend stellten meine Freunde im Westen einen Antrag auf Familienzusammenführung, der aber durch die Katholische Kirche nicht unterstützt wurde.Erstaunlicherweise haben sich die Offiziere der Staatssicherheit, wo ich unter der Nummer ECL 1884 geführt wurde, ständig an meine Argumentation angelehnt: „Kittlauß findet nach dem Ausscheiden aus dem Kirchendienst im gesellschaftlichen Leben keinen Halt, ist mit den ihm angebotenen Arbeitsstellen nicht einverstanden, sieht für sich in der DDR keine Existenzmöglichkeit.“ Erst später, also nach der erfolgten Ausreise, wurde ich „zum Feind des Staates“ erklärt. Leider gibt es keinerlei Hintergrundberichte, wieso es überhaupt und dann sogar sehr rasch Ausreisegenehmigung kam. Die wahrscheinlichste Erklärung könnte darin liegen, dass sowohl der DDR-Staat wie die Katholische Kirche der DDR mich loswerden wollten und in bewährter Zusammenarbeit eine Lösung dieses Problems ermöglichten. Möglicherweise gab es aber daneben noch zwei andere Faktoren, die wichtig waren. Zufällig war im Presbyterium eines mit mir befreundeten Westberliner Pfarrers einer der Rechtsanwälte, die von westlicher Seite aus für Ausreise und Freikäufe tätig waren. Diesen Rechtsanwalt, der durch die Evangelische Kirche bestellt war, durften wir im Ostberliner Büro von Dr. Vogel besuchen. Nachdem Herr W. vergeblich versucht hatte, mich zum Evangelischen Pfarrerdienst, der als Angebot bereits ausgesprochen war, zu überreden, übernahm er unseren Antrag zur weiteren Bearbeitung, aber betonte gleich, dass es allein an der DDR läge, eine Tür zu öffnen und es könne auch Jahre oder Jahrzehnte dauern. Nach dem Alter unseres Sohnes gefragt, kam der lapidare Satz: „Der kostet dann nichts.“ Wir fühlten uns damals wie auf dem Sklavenmarkt. Später erfuhren wir, dass unser Fall über das Kontingent Evangelische Kirche abgewickelt wurden. An zweiter Stelle ist ein fast vierstündiges Gespräch mit dem „Stellvertreter des Vorsitzenden für Inneres“ am 10. Juni 1975 zu erwähnen. Nach meiner Erinnerung spürte ich nach dem ungewöhnlich langen Gespräch im Hochhaus des Bezirkes bei diesem hochrangigen Staatsfunktionär so etwas wie Respekt für meine gesamte Haltung. Ein Signal war auch seine Bitte, keine weiteren Schritte mehr zu unternehmen. Wir wissen, dass in dem ganzen System der DDR einzelne Personen großen Einfluss hatten, wenn sie sich im Rahmen des Möglichen für eine bestimmte Sache einsetzten. Aber vielleicht gab es noch andere Einflüsse. Nicht von der Hand zu weisen ist der Versuch, mich als Agenten in der Bundesrepublik langfristig aufzubauen. Aber das habe ich von vornherein durch eine totale Offenheit gegenüber den bundesdeutschen Behörden unterlaufen. Ende August ging dann alles sehr schnell. Beim Rat des Stadtbezirkes Erfurt-Mitte wurden wir aufgefordert, am 26. August ein Blankoformblatt für die Ausreise zu unterschreiben. Am 4. Oktober 1975 sind wir mit dem Auto am Grenzübergang Wartha ausgereist. Hier war noch ein Zwischenfall zu bestehen. In der Woche zuvor war ich nach Berlin gefahren und hatte unter abenteuerlichen Umständen beim DDR- Handelsministerium die Genehmigung zur Ausreise mit unserem PKW erhalten. Da der ursprünglich genehmigte Grenzübergang Gerstungen im Widerspruch zu unserem Erscheinen in Wartha stand, gab es hier eine große Verwirrung bei den DDR-Beamten, während wir – ziemlich verängstigt- mehrere Stunden vor dem letzten Grenztor warten mussten. Da unser zweijähriger Sohn dauernd laut schrie, war dies auch für die Diensthabenden eine ganz neue Grenzerfahrung. Es war bereits ein merkwürdiges Gefühl, als wir Eisenach-West auf die Autobahn Richtung Frankfurt fuhren, noch nie war ich diese Strecke befahren. Nun wurde diese Erfahrung noch viel stärker, als wir nach dem letzten Grenztor auf der langen Brücke das große DDR-Emblem passierten und dann auf westlicher Seite waren. Freunde nahmen uns in Essen zunächst bei sich auf, so dass uns das Übergangslager erspart blieb.

Wechsel

Wie alle Aus- und Übersiedler mussten auch wir „im Westen“ den Schock einer fremden Welt aushalten, wobei uns die fremde Sprache erspart blieb. Die für uns besorgte Wohnung im 5. Stock in der Nähe des Klinikums war völlig heruntergekommen, vorher hatte eine Prostituierte hier gewohnt. Wir waren völlig isoliert und unsere Freunde hatten wenig Zeit oder wohnten weit weg. Schwieriger und eigentlich auch lebensbedrohend, wurde meine Berufssuche. Gewisse Kreise der Katholischen Kirche in der DDR setzten ihre Nachstellungen fort, um mir den Makel eines Kirchenfeindes anzuhängen. Im innerkirchlichen Informationssystem als „begabter Theologe aber Feind der Kirche“ einmal gekennzeichnet, schlossen sich recht schnell die nach einem ersten Gespräch geöffneten Türen. Im außerkirchlichen Bereich war nicht nur das fehlende Diplom ein starkes Hemmnis sondern vor allem, dass maßgebliche katholische Stellen meine Studien überhaupt abqualifizierten. Aufgrund ökumenischer Rücksichten fand ich auch bei evangelischen Trägern kein Entgegenkommen, wobei hier eine Rolle spielte, dass ich für soziale Aufgaben zwar Praxis aber keine Qualifikationen hatte. Wie es sich dann langsam herausstellte, war mir von der DDR auch das Odium eines Spions nachgeschickt worden. Eine legale Ausreise mit Auto und Möbeln erschien damals vielen nur möglich, wenn die DDR-Stellen ein besonderes Interesse daran hatten. Es folgten Wochen, wo das gewährte Arbeitslosengeld langsam auslief. Wenn im Briefkasten ein großer Kuvert steckte, wusste ich schon vorher, dass es die zurückgeschickten Bewerbungsunterlagen waren. Aber ich verlor nicht den Mut und beschrieb allen unseren Freunden und Bekannten den Ablauf und die Hintergründe unserer Übersiedlung und bat um Hilfe. Dies war genau richtig. Von Tag zu Tag zeigten sich dann auch mehr Lichtblicke. Die Katholische Theologische Fakultät der Uni Bonn fand einen Weg, um meine Studien als Hochschulstudium anzuerkennen. Nach mehreren ernsthaften Stellenangeboten vom VHS-Verband und vom Arbeitsamt entschied ich mich für das Bendorfer Hedwig-Dransfeld-Haus (HDH) weil wir hier hoffen konnten, neben einer beruflichen Aufgabe für mich auch für die ganze Familie eine neue Heimat zu finden.

Die zweite Chance: Das HDH hatte seine Wurzeln in der Katholischen Frauenbewegung und sich nach 1945 zu einem engagierten Verein weiterentwickelt, der sich ganz unterschiedlichen Aufgaben wie Jugendbildung, ökumenischer Dialog. Christlich-jüdische Initiativen, Müttergenesung und Behindertenintegration stellte. Keinesfalls zufällig war der Satz „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber zum Motto des Vereins gewählt worden. Die Themen, die Atmosphäre und die Menschen gefielen uns sofort ungemein. Welche Probleme die ausgeschriebene Stelle eines Direktionsassistenten hatte, merkte ich erst später. Die Konflikte mit der Katholischen Kirche lösten die Bendorfer Frauen sehr kreativ. Da die Direktorin des HDH eine sehr freundschaftliche Beziehung zu den beiden Spitzen der Trierer Bistumsleitung hatte, wurde meine ganze Vergangenheit einfach weggewischt. „Jetzt sind Sie bei mir, vergessen Sie alles, was war“, mit diesem Wort des Bischofs bekam ich gewissermaßen eine neue innerkirchliche Identität. Die maßgeblichen Bendorfer Frauen sahen es wohl als eine Fügung Gottes an, dass ihnen ein verheirateter Priester mit seiner Frau über den Weg geschickt wurde. Es wurde eine wunderbare Zeit. Ich konnte alle meine Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen. Wir erhielten Wohnung und meine Frau Rosemarie wurde wie die Pfarrfrau in einem evangelischen Pfarrhaus die Seele des HDH. Konflikte gab es mehr als genug: zu wenig Geld, kaputte Häuser, interne Kämpfe und vor allem der Übergang der Direktorin in den Ruhestand. 1981 wurde ich nur mit der Übergangsleitung betraut, weil ein verheirateter Priester auch im kirchennahen Raum keine Leitungsaufgabe übernehmen durfte. Vier Jahre später gab der neue Trierer Bischof seinen Widerstand auf. Wie durch eine weitsichtige Fügung wurde ich durch mein Leben bis nach Bendorf geführt. Hier konnte ich all das tun, was mir wichtig war. Seminare zur Lebensführung und Glaubensfindung mit jungen Menschen aus ganz unterschiedlicher Tradition, direkte Begegnung mit jüdischen und muslimischen Menschen, mit Frauen der Heilsarmee und der Freikirchen, Mitarbeiterführung, Vorbereitung von Gottesdiensten, Bauen und Organisieren. Die Kapelle, für die ich nun auch verantwortlich war, war eine lebendige Zelle christlicher Kirche. Hier feierten Reformierte Juden den Schabbat, katholische und evangelische Christen waren in der Eucharistie vereint, Offiziere der Heilsarmee. haben hier gepredigt, anglikanische und altkatholische Priesterinnen zogen ein in feierlicher Prozession, muslimische Suffis aus aller Welt feierten mit dem DIKR ihre Heilige Nacht. Es war für alle mehr als beeindruckend, als an einem Pfingstsonntag Mitglieder einer Negro – Kirche aus London und Birmingham die Eucharistie gestalteten. Sie tanzten, legten Kranken die Hände auf. In ihrer Mitte ihr Bischof in vollem Ornat, der in London als Taxifahrer arbeitete. Erinnerungswürdig auch die feierliche Ordination des evangelischen Pfarrers im HDH, die Gottesdienste der altkatholischen deutschen Pfarrer mit ihrem Bischof, die vielen Meditationen mit jungen Menschen, die eigentlich mit Kirche nicht mehr viel anzufangen wussten, die leidenschaftlichen Tänze mit afrikanischen Christen. Tausende Menschen aus aller Welt haben in dieser kleinen Kapelle gebetet und gefeiert. Ich weiß zwar, dass diese Welt nur eine Kirche auf Zeit war, zwischenzeitlich ist sie auch Vergangenheit, aber vielleicht gilt das für ganze Leben.

Ausblick

Für mich ging die Bendorfer Zeit 1997 zu Ende, denn von einem Tag auf den anderen und unter vielen Konflikten musste ich unvorbereitet in den Ruhestand gehen. Darin ging es mir wie vielen Männern und Frauen. Zu der leeren Straße kamen neue gesundheitliche Einschränkungen. Als meine Frau Rosemarie schwer erkrankte, war es allerdings gut, dass ich nun Zeit hatte, so konnte ich sie pflegen bis sie im Oktober 1999 starb. Nach einer neuen Erfahrung hereinbrechender Nacht fand ich ins Leben zurück und in Anne wurde mir eine neue Lebensgefährtin zugeführt. Von den neuen Aufgaben will ich nur von einer erzählen. Es war im Sommer 1997, als wir auf unserer Terrasse beim Nachmittagskaffee saßen, und dunkle Wolken über unserem Leben hingen. Da kam auf einmal um das Haus herum die Pastoralreferentin der Bendorfer Pfarrei St. Medard. Sie trug einen eleganten langen Rock und einen unwahrscheinlich großen Hut mit einer breiten Schleife. Nach Einladung setzte sie sich zu uns, und wir plauderten miteinander. Mit einem charmanten Lächeln erklärte dann die junge Frau ihr Anliegen. Der Pastor hätte gehört, dass ich in einer unschönen Geschichte auf die Straße gesetzt worden sei. Das täte ihm leid. Doch dadurch hätte ich jetzt Zeit und könnte bei den Gottesdiensten im Seniorenzentrum der AWO mithelfen. Mir verschlug es die Sprache, denn seit meiner Entlassung aus dem priesterlichen Dienst im Februar 1971 war ich nie am Altar aufgetreten oder sonst wie als Priester tätig gewesen. Auch hatte ich nun nach meinen erneuten negativen Erfahrungen mit meiner katholischen Kirche überhaupt keinen Grund, auf dieses Ansinnen einzugehen. Das barsche Nein lag mir schon auf den Lippen, doch dann ließ ich mich umstimmen. Mittlerweile gehe ich schon im zwölften Jahr an zwei bis drei Sonntagen im Monat in das AWO-Pflegeheim auf der Vierwindenhöhe. Ich halte Gottesdienst in einer wunderschönen Kapelle, teile die Kommunion aus, singe und bete auf den Stationen, laufe mit Albe und Stola durch das Haus, spreche mit den alten Menschen auf den Fluren und habe schon viele Sterbende in den Tod begleiten können. Ja, es ist wie ein Wunder, dass ich die vielen „Irrungen und Wirrungen“ heil überstanden und immer wieder ein neues Ufer gefunden habe. Davon wollte ich erzählen.