„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ – 70 Jahre Bendorfer Hedwig-Dransfeld-Haus

(Erstveröffentlichung auf der Webseite der Gesellschaft für Geschichte und Heimatkunde von Bendorf und Umgebung)

Inhalt

1. Anneliese Debray verlässt die Brücke des HDH:

2. Dieter Kittlauß wird neuer HDH – Leiter

3. Mehr als ein Wunder – die Sanierung des Altbaubestandes

4. Das Ringen um die Ökumene

5. Das Kuratorium als Impulsorgan und Scharnier zur Welt

6. Friedensarbeit im Spannungsfeld

7. Innerdeutsche Arbeit als Vermächtnis der „Großmütter“

8. Internationale Begegnungsarbeit in einer sich ändernden Welt

9. Offen für die Schwachen – Sozialarbeit im HdH

10. Profilierung der Müttergenesung und Sanierung des Gussie – Adenauer – Hauses

11. Bildungsarbeit mit Spätaussiedlern

12. Die Sanierung des Martinshauses

13. Den Konkurs im Auge: KVP – Kostenverbesserungsprozess

14. 70 Jahre HDH – 70 Jahre Bendorfer Geschichte

1. Anneliese Debray verlässt die Brücke des HDH:

Der ehrenamtliche Vorstand des HDH schrieb am 26. Januar 1981 an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hedwig – Dransfeld – Hauses:

“ Sehr geehrte, liebe Mitarbeiter, Frau Debray hat dem Vorstand mitgeteilt, dass sie der Bitte des Herrn Bischof Dr. Stein, ihre Amtszeit bis zur Einstellung einer neuen Leiterin zu verlängern, nicht entsprechen kann. Sie hat nach bereits erfolgter Verlängerung ihr Amt zum 31.01.1981 niedergelegt. Der Vorstand hat diese Entscheidung akzeptiert. Auf Frau Debrays ausdrücklichen Wunsch hin wird die Verabschiedung nicht während der E. V. – Vollversammlung, sondern zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Es besteht die begründete Aussicht, die Stelle der Leiterin zum 1. Mai 1981 zu besetzen. Bis zum Amtsantritt der neuen Leiterin wird Herrn Kittlauß in seiner Eigenschaft als Stellvertreter die Gesamtverantwortung im Haus übertragen. Die Repräsentanz nimmt der Vorstand war. Wir bitten Sie, die Zeit des Übergangs durch Ihre qualifizierte Mitarbeit – wie bisher auch – zu ermöglichen“.

Eigentlich war es ein ganz normaler Vorgang, dass jemand nach mehr als 30 Jahren die Leitungsverantwortung abgibt, und doch verbarg sich hinter diesen kurzen Sätzen des Vorstandsschreibens eine enorme Dramatik.

In den Jahren nach 1970 war das HDH in eine zunehmende Krise geraten, die sich sowohl in enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten wie auch in ständigen internen Auseinandersetzungen äußerte. Anneliese Debray setzte all ihr Können ein, um auch diese Krise zu meistern. Sie verzichtete als Rentnerin auf ihr eigenes Gehalt, stellte dringende Reparaturen und Ersatzinvestitionen zurück und strich fällige Tarifanpassungen; sie schickte Bettelbriefe rund um die Welt und führte viele Gespräche, um für das HDH finanzstarke Partner zu finden bzw. eine neue Trägerstruktur aufzubauen. Aber alle Versuche scheiterten. „Was soll ich denn noch alles tun?“, mit dieser von ihr oft geäußerten Frage offenbarte Anneliese Debray ihre ganze Not. Mit heutigem Abstand wird man sagen müssen: Anneliese Debray konnte die Krise nicht mehr auffangen und teilte das Schicksal vieler großer Persönlichkeiten, die sich irgendwann selbst überleben und den Zeitpunkt ihres Zurücktretens nicht mehr bestimmen können. Deshalb musste es zu einem grundsätzlichen Konflikt kommen. Frau Dr. Charlotte Schiffler, Ehrenvorsitzende des Vorstands, berichtete später:

„Anneliese (Debray) war nach Trier zur Bistumsverwaltung gefahren, um neue Lösungen zu besprechen. Stattdessen erfuhr sie eine Abfuhr. Dies hat sie so deprimiert, dass sie sich nach Rückkehr sogleich hinsetzte und ihren Rücktritt einreichte. Der Vorstand hatte keine andere Wahl, als ihren Rücktritt anzunehmen.“

Frau Debray fühlte sich verletzt und verbittert. Durch Reisen in die DDR, nach Russland, Polen, Ägypten, Frankreich und vor allem nach Israel versuchte sie in der Folgezeit ihren Lebenssinn zu bewahren. Für viele Freunde und Freundinnen des HDH entstand eine komplizierte Situation: sie fühlten sich mit dem HDH verbunden und wollten doch auch Anneliese Debray die Freundschaft bewahren. Für Anneliese Debray wurde die Situation noch schwieriger, als sich durch die Haupthaussanierung das HDH in seiner baulichen Altsubstanz so veränderte, dass sogar „ihr geliebtes Büro“ verschwand. Aber in dem HDH – Gedenkheft von 1987 konnte Dieter Kittlauß schreiben:

„Als Anneliese Debray 1981 die Leitungsverantwortung abgab, fehlte ihr zunächst die Kraft, diese Entscheidung innerlich nachzuvollziehen. Es spricht für Anneliese Debray, dass sie sich zu der ‚Geschichte des HDH nach ihr‘ zu einem unbedingten Ja durchrang und ihren Segen sprach. So war sie vorbereitet auf den lebendigen Gott“.

Mit einer großen symbolischen Geste schenkte Anneliese Debray Dieter Kittlauß bei der Mitgliederversammlung des HDH – Vereins 1984 eine Engelkeramik von Eugen Keller, ihres Künstlerfreundes aus Höhr – Grenzhausen. Als Anneliese Debray 1985 plötzlich in Hamburg starb, beendete sie ihr Leben in beispielhafter Versöhnung. In seinem Nachruf schrieb Peter Lindemann in der Bendorfer Zeitung:

„Bezeichnend für den Menschen Debray mag auch dieses sein: noch im vergangenen Jahr steuerte die über 70jährige einen bis ‚zum Rand‘ mit Hilfsgütern beladenen Personenwagen eigenhändig und allein nach Polen. Die Grenzbeamten konnten es kaum begreifen – wie überhaupt so manches im Leben der großen Frau unbegreiflich, weil so großartig war.“

Die Nachfolgefrage in der Gesamtverantwortung war ein großes Problem. Formal gesehen war der Rechtsträger des HDH ein gemeinnütziger eingeschriebener Verein und dessen gewählter Vorstand hatte nach der Satzung die Verantwortung. De facto aber war in der Vergangenheit immer Anneliese Debray Motor und Mitte des HDH gewesen. Es wirkte sich auch erschwerend aus, dass der Trägerverein mit seinen ganz normalen Vereinsstrukturen (wie ein Kegelverein oder ein Tanzclub) im Laufe der Jahre zum Träger eines mittelständischen Betriebes geworden war. Dieter Kittlauß, der 1976 auf Drängen des Freundeskreises als Direktionsassistent an die Seite von Anneliese Debray gestellt worden war, kam zur damaligen Zeit als Nachfolger von Anneliese Debray nicht infrage, denn er war ein Mann und dazu noch verheirateter katholischer Priester. Das Erstere war für das HDH wegen der Frauentradition nicht denkbar – das Letztere aus kircheninternen Gründen für das Bistum Trier nicht akzeptabel. Das HDH war zwar keine kirchliche Institution, aber stand auf Grund seiner Geschichte und seines Anspruches als katholisches Haus im kirchennahen Raum, außerdem war der Bischof von Trier Mitglied des Vereins und entsandte satzungsgemäß einen Vertreter in den Vorstand. Mit dem Trierer Dompropst und Finanzchef des Generalvikariates, Domkapitular Peter Faber, war diese Vertretung sogar sehr hochrangig besetzt. Der Vorstand musste nun durch den plötzlichen Rücktritt von Anneliese Debray schnell reagieren und die Leitungsverantwortung vor Ort neu ordnen. So wurde ein Provisorium geschaffen: Dieter Kittlauß wurde die kommissarische Leitung übertragen, die Außenvertretung und alle wichtigen Entscheidungen behielt sich jedoch der Vorstand vor. Eine neue Leiterin, die noch gar nicht in Sicht war, wurde gewissermaßen „aus dem Hut gezaubert“, um dem ganzen Vorgang den Eindruck einer kurzfristigen Lösung zu geben und Zeit zu gewinnen.

2. Dieter Kittlauß wird neuer HDH – Leiter

Als Dieter Kittlauß am 1.2.1981 die kommissarische Leitung des HDH übernahm, standen für das HDH die Zeichen der Zeit mehr als schlecht. Die traditionelle Müttergenesung hatte an Bedeutung verloren, denn die öffentliche Wertschätzung galt der berufstätigen Frau und nicht der Familienmutter. In der offenen Bildungsarbeit war es schwieriger geworden, Teilnehmer zu gewinnen, auch flossen die öffentlichen Zuschüsse spärlicher. Wichtige Mitarbeitende hatten das HDH verlassen bzw. standen kurz davor, so die beiden französischen Sozialarbeiterinnen Marie – Therese Fachon und Brigitte Devaud, der katholische Theologe Georg Evers, der evangelische Pfarrer Horst Adams, der französische Benediktiner Gerard Daguzan, die Masseurin Maria Brozy und der Politologe, Dr. Rolf Niemann. Auch gab es bei dem Trägerverein altersgemäß erhebliche Mitgliederveränderungen. Aufgrund öffentlicher Auflagen drohte die Schließung mehrerer Betriebsteile. Rückzahlungsforderungen von Darlehen standen an und die Verbindlichkeiten für verlorene Baupläne von Anneliese Debray waren finanziell einzulösen. Schlimmer aber war es, dass für viele eine Geschichte des HDH nach Anneliese Debray und ohne sie nicht vorstellbar war. Sowohl von den Vereinsmitgliedern wie auch vom Bistum Trier gedrängt, suchte deshalb der Vorstand gleichsam verzweifelt eine qualifizierte Frau für die Nachfolge von Anneliese Debray. Dass sich mit Dieter Kittlauß jemand fand, der seine langjährige Berufserfahrung zur Rettung des traditionsreichen HDH ohne rechtliche Absicherung der eigenen berufliche Perspektive einsetzte, war wohl – bene dictum – ein Glücksfall, so sah es jedenfalls die Ehrenvorsitzende, Frau Dr. Charlotte Schiffler. Aber dass die Leitung in den Händen einer Frau liegen sollte, war damals für alle eine Selbstverständlichkeit.

Damit diese ganze Geschichte für die Leser verständlich bleibt, muss das Umfeld des HDH näher beleuchtet werden.

Die Generation des Jugendbundes war in die Jahre gekommen, aber sie bildete mit ihren Familien immer noch eine bundesweite stabile Trägerstruktur des HDH. Viele fühlten sich mit dem Bendorfer HDH verbunden und sahen hier eine wichtige spirituelle Kraftquelle für sich selbst und für Kinder und Enkel. Trotz aller wirtschaftlichen, finanziellen und baulichen Probleme blieb diese ideell – spirituelle Trägerbasis intakt und ermöglichte so eine Renaissance des HDH. Ohne Zweifel spielte auch der damalige Vorstand eine wichtige Rolle. Renate Irskens, Schulrektorin aus Duisburg, hatte als Vorstandsvorsitzende in dem Trierer Dompropst Peter Faber einen engagierten und dem HDH sehr wohlwollenden Mitstreiter. Klaus Messing, leitender Ingenieur bei den Gerresheimer Glaswerken, Loni Böhm, Frauenreferentin im Bistum Trier und Josef Lang, Architekt beim Stadtkirchenverband Essen, wuchsen über sich hinaus und stellten sich der Vorstandsverantwortung. Um diese Gruppe herum gab es eine Vielzahl von Frauen und Männern, die sich dafür einsetzten, das HDH mit seiner reichen Vergangenheit vor der Auflösung zu bewahren.

In diesem Zusammenspiel verschiedener Faktoren lag der Schlüssel, warum es 1981 nicht zur Auflösung des HDH kam und eine weitere Epoche eingeleitet werden konnte.

Am 21.5.1984 schrieb Frau Roswitha Verhülsdonk, Koblenzer Bundestagsabgeordnete, an Dieter Kittlauß: “ Übrigens hatte ich inzwischen ein Gespräch mit Bischof Dr. Spital wegen der Schwierigkeit, eine geeignete Leiterin zu finden. Loni Böhm hatte mich über den Stand der Dinge informiert. Ich habe unseren Bischof sehr nachdrücklich gebeten, die Suche nach einer geeigneten Frau aufzugeben und Ihnen die Verantwortung zu übertragen. Es schien mir, als hätte er sich über diesen Vorschlag gefreut.“

1981 – 1984: Mehr als ein Wunder – die Sanierung des Altbaubestandes bei laufendem Betrieb

Im HDH war der traditionelle Altbaubestand zum Alptraum geworden. Viele Zimmer waren kaum noch zu belegen, die Treppenhäuser entsprachen nicht den gesetzlichen Vorschriften des Brandschutzes, die hygienischen Anlagen waren völlig unzureichend, die technischen Anlagen für Heizung, Wasser und Strom veraltet und störanfällig. Das alte Schweizerhaus (Gartenhaus) der Familie Remy zeigte Einsturzerscheinungen. Dementsprechend gab es viele behördliche Auflagen, die ständig nur mit dem Hinweis auf die bevorstehende Sanierung hinausgeschoben wurden.

Aber für ein Sanierungsprogramm war die Problemliste lang:

• Welche Planungsvorgaben sind an eine Sanierung anzulegen?

• Wie ist die Finanzierung von mehreren Millionen DM denkbar?

• Wie kann trotz einer mehrjährigen Bauzeit die laufende Arbeit gesichert werden?

• Kann das Gartenhaus überhaupt erhalten werden?

• Wie sollen die Bauabschnitte geplant werden?

• Wie können die verlorenen Baukosten aus den vergangenen Jahren aufgefangen werden?

• Welche Konsequenzen für das Baugeschehen ergeben sich aufgrund der ungeklärten Leitungsfrage

• Ist eine Altbausanierung überhaupt sinnvoll?

Sollte nicht alles abgerissen werden? oder das HDH aufgelöst werden?

• Wie ist die normalerweise bei 20% liegende Bauplanungskostenüberschreitung aufzufangen?

Glücklicherweise konnte mit Klaus Richter aus Neuwied ein Architekt gewonnen werden, der sich sehr einfühlsam in die ungeklärte Situation einbrachte. Es war sicherlich eine historische Situation als sich Architekt, kommissarischer Leiter und Vorstand in dem klapprigen HDH – VW – Minibus nach Trier auf den Weg machten und dann infolge Motorschadens die letzte Strecke trampend zurücklegen mussten, um in der Bauabteilung des Generalvikariats Trier grünes Licht für das abgesteckte Sanierungskonzept zu erhalten: Neubau von Küche und Speisesaal auf der „grünen Wiese“ gegenüber dem alten Haupthaus, behindertenfreundliche Sanierung von Haupthaus und Annenhaus, Erweiterung der Wohnung für den HDH – Leiter und seine Familie, Sanierung des Gartenhauses. Das Parkplatzproblem war glücklicherweise schon 1979 durch die Erweiterung des vorhandenen Parkplatzes gelöst. Die Haupthaussanierung stellte für den laufenden Betrieb viele logistische Probleme. Büros und Akten mussten ständig verlagert werden. Zur Sicherung der internationalen Sommerseminare wurde auf der Apfelwiese (neben dem jüdischen Friedhof) ein provisorischer Zeltplatz eingerichtet. Die bei der „Petersberg – Auktion“ ersteigerten Möbel mussten Stück für Stück deponiert, bearbeitet oder beseitigt werden. Die Entsorgung der Altmöbel auf den Dachböden und in den Zimmern machte besondere Probleme. Der Zugang zur Kapelle musste sechsmal verändert werden. Für den pensionierten Hausmeister des HDH, Hermann Wolkenhaar, war es sicherlich ein besonders herber Schmerz, dass das von ihm in seiner Freizeit erst kürzlich geschaffene Schachbrett vor dem Haupthaus beseitigt werden musste.

Am schwierigsten war die Finanzierung: 4,8 Millionen DM waren voraussichtlich aufzubringen – dazu die Verluste durch Belegungsausfall. Das HDH als freier Träger hatte weder gegenüber der öffentlichen Hand noch gegenüber dem Bistum Trier irgendwelche Rechtsansprüche auf finanzielle Stützung der Baukosten ganz zu schweigen von einer Kostenübernahme. In

mühsamsten Verhandlungen arrangierte Dieter Kittlauß eine Mischfinanzierung aus freiwilligen Leistungen, Krediten und Eigenmitteln. Wie schwierig dies war, lässt sich am Beispiel der Landeszuwendung erläutern. Bei den ersten Abstimmungen hatte das Land Rheinland – Pfalz eine Subvention von 750.000 DM in Aussicht gestellt. Bei der Erstellung des Doppelhaushaltes wurde diese Mittelzusage zurückgezogen und dies per einfachen Brief mit dem Ausdruck des Bedauerns dem HDH mitgeteilt. Es bedurfte vieler und zäher Verhandlungen, dass es dann doch gelang, 300.000 DM aus anderen Haushaltsmitteln bereit zu stellen, allerdings auf zwei Doppelhaushalte gestreckt, so dass eine Zwischenfinanzierung unumgänglich war. Unkompliziert waren die Verhandlungen mit der (damaligen) Aktion Sorgenkind. Hier stießen die Pläne einer behindertenfreundlichen Sanierung eines Altbaus in Berg – Hang – Lage auf großes Interesse und wurden mit der Maximalförderung von 750.000 DM belohnt. Relativ unkompliziert war auch die Bezuschussung durch den Bundesjugendplan in Höhe von 400.000 DM. Die Restmittel wurden durch Bankkredite, Grundstücksverkauf und Spendenaktionen aufgebracht. Das Bistum Trier beteiligte sich letztlich doch mit 782.000 DM und sicherte die Liquidität durch zinsgünstige Darlehen.

Deprimierend waren die durch die Finanzierungslücken erforderlichen Kompromisse. So konnten die Dachrinnen des Haupthauses und der Kapelle nicht erneuert werden, es musste auf Nasszellen und sogar in Einzelfällen auf Waschbecken verzichtet werden und die Neumöbilierung konnte nur teilweise geschehen. Der neue Aufzug im Haupthaus wurde nur bis zum zweiten Stock geführt und die gesamte Außengestaltung erfolgte in Eigenleistungen. Für Kunst am Bau, Zimmerschmuck und Bilder waren sowie so keinerlei Mittel vorgesehen.

Große Schwierigkeiten gab es bei der Fundamentierung des neuen Speisesaales auf der bergseitig linken Straßenseite. Die Bendorfer Tiefbaufirma Neutzling ramponierte sich sogar an dem massiven Felsen einen Baggerkopf. Aufgrund der schlechten Finanzausstattung mussten die Fundamentstelzen zur Stabilisierung des Schwemmsandstreifens mit Schippe und Kreuzhacke per Hand erstellt werden. Probleme gab es auch bei der Erstellung der Leiterwohnung. Um die wunderschöne nordische Krüppelbirke neben der Kapelle (leider 1997 abgeholzt) zu erhalten, wurde diese mit einer Winde vorsichtig zur Seite gezogen. Um den Baukran durch den Park zu führen, musste eine eigene Rampe aus vielen Lastwagenladungen Betonschutt geschaffen werden. Sorgenkind in besonderer Weise war das Gartenhaus auf der linken Straßenseite. Eigentlich sollte es durch die Abrissbirne entsorgt werden. Es ist „der List“ von Dieter Kittlauß zu verdanken, dass dies nicht geschah, indem in der Planung die voraussichtlichen Baukosten von 450.000 DM nur mit 80.000 DM angesetzt wurden. Um das Gartenhaus von außen zu stabilisieren, entwarf der Architekt, Klaus Richter, den Plan, das alte Haus in ein neues Haus „einzupacken“. Bendorf kann stolz sein, dass es gelang, damit ein Stück seiner baulichen Geschichte zu erhalten.

Die Errichtung eines neuen Treppenhauses im Haupthaus brachte unvorhergesehene Probleme. Durch die Hanglage wurde auf einmal der Zugang für Rollstuhlfahrer unzugänglich. Deshalb musste nachträglich eine kleine Serpentine eingeplant werden. Nach mehr als drei Jahren war es geschafft.

In der hauseigenen Schrift heißt es: „Mit großzügiger Unterstützung mehrerer öffentlicher und kirchlicher Stellen ist es gelungen, wesentliche Gebäude des Hedwig – Dransfeld – Hauses den behördlichen Auflagen entsprechend zu sanieren.

An dieser Stelle sei für Annemarie Wuttke (|) ein ehrendes Wort gestattet. Annemarie Wuttke, geb. Knabl, war 1980 erneut zum HDH gestoßen, von der Idee dieses Hauses fasziniert. Ihr Gatte war Großhändler für exquisite Möbel in Belgien und in seiner Freizeit begeisterter Seefahrer. Annemarie Wuttke wollte ihren Beitrag zum Erhalt des HDH einbringen und investierte

viel Zeit, Kraft und Geld. Als sie sich nach langem Zögern um die Stelle der Leiterin bewarb, musste dieses Vorhaben aber scheitern, da die Chemie zwischen ihr und der damaligen Vorstandsvorsitzenden, Renate Irskens, nicht stimmte.

4. Das Ringen um die Ökumene

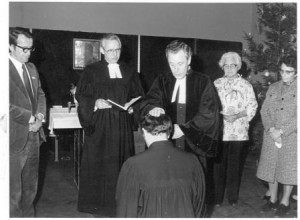

Am 4. Mai 1984 um 15,00 Uhr gab es im HDH und damit auch für ganz Bendorf einen Höhepunkt. Mit dem Trierer Bischof, Dr. Hermann Josef Spital, wurden die sanierten und neuen Gebäude des Hedwig – Dransfeld – Hauses eingeweiht. Es passierte die Panne, dass der Bischof aufgrund eines Missverständnisses zwei Stunden später eintraf. Deshalb musste die Festversammlung, die sich bereits in der Kapelle versammelt hatte, über die Straße in das neu gebaute Hildegardhaus zurückbeordert werden, um den Kaffee vorzuziehen. Doch es gab keinen Verdruss. Eher schon beim Gottesdienst. Als der langjährige Freund des HDH, der evangelische Pfarrer Ortgies Stakemann, bei der katholischen Messfeier zur Kommunion ging, erregte dies die Verwunderung des Bischofs. Bei dem grundsätzlichen Abklärungs- Gespräch nach dem Gottesdienst machte aber nach dem Hörensagen Ortgies Stakemann keine schlechte Figur. Für den katholischen Bischof wurde dieses Gespräch vielleicht sogar zu einer „Lehrstunde über Ökumene „.

Am 4. Mai 1984 um 15,00 Uhr gab es im HDH und damit auch für ganz Bendorf einen Höhepunkt. Mit dem Trierer Bischof, Dr. Hermann Josef Spital, wurden die sanierten und neuen Gebäude des Hedwig – Dransfeld – Hauses eingeweiht. Es passierte die Panne, dass der Bischof aufgrund eines Missverständnisses zwei Stunden später eintraf. Deshalb musste die Festversammlung, die sich bereits in der Kapelle versammelt hatte, über die Straße in das neu gebaute Hildegardhaus zurückbeordert werden, um den Kaffee vorzuziehen. Doch es gab keinen Verdruss. Eher schon beim Gottesdienst. Als der langjährige Freund des HDH, der evangelische Pfarrer Ortgies Stakemann, bei der katholischen Messfeier zur Kommunion ging, erregte dies die Verwunderung des Bischofs. Bei dem grundsätzlichen Abklärungs- Gespräch nach dem Gottesdienst machte aber nach dem Hörensagen Ortgies Stakemann keine schlechte Figur. Für den katholischen Bischof wurde dieses Gespräch vielleicht sogar zu einer „Lehrstunde über Ökumene „.

Damit es für die Leser dieses Berichtes nicht zu kompliziert wird, werden lediglich die wichtigsten Entwicklungslinien dargestellt.

1980 verließ der evangelische Pfarrer, Horst Adams, der mit Willen der Evangelischen Kirchenleitung in voller Stelle dem Hedwig – Dransfeld – Haus beigeordnet war, aus persönlichen Gründen das HDH. Nach einer wenig geglückten Zwischenlösung, trat dann 1981 Pastor Horst Eisel die Nachfolge an. Die Anstellung war jedoch durch die Evangelische Landeskirche im Rheinland sehr abgeschwächt worden. Deshalb erfolgte auch die Einführung von Horst Eisel nicht in der HDH – Kapelle. Dieter Kittlauß erinnert sich: „Eines Tages kam jemand in mein Büro und stellte sich als der neue evangelische Pfarrer vor“. Es war damals bereits die Zeit der Abkühlung zwischen den christlichen Kirchen. Jede Seite wollte ihre Position festigen. So war auch das Hedwig – Dransfeld – Haus für die Evangelische Kirche aus einem Ort des Zueinandergehörens zu einem Ort der Präsens geworden. Das hieß konkret: Horst Eisel war nicht wie seine Vorgänger evangelischer Pfarrer im HDH sondern kreiskirchlicher Pfarrer, der im Rahmen seines Dienstvertrages auch Tätigkeiten im HDH verrichten solle. Aber dann passierte ein kleines Wunder. Bei aller politischen und lebensmäßigen Unterschiedlichkeit zwischen Dieter Kittlauß und Horst Eisel setzte sich der Wille zur ökumenischen Gemeinsamkeit durch. So wurde die vom Ökumenischen Weltrat formulierte „Versöhnte Verschiedenheit“ durch die Zusammenarbeit von zwei sehr unterschiedlichen Theologen im Bendorfer Wenigerbachtal für 15 Jahre zur Realität. Ohne Übertreibung kann gesagt werden, dass das Bendorfer HDH zum dritten Mal ein ökumenischer Kulminationspunkt von beträchtlicher Bedeutung wurde. Ganz im Sinne des Wortes „Wach im Gewissen und Mut zum vorauseilenden Gehorsam“ wurden mit Verantwortung und Augenmaß neue Wege beschritten und neue Formen erprobt. Viele Gottesdienste werden unvergessen bleiben. Dazu gehörten zu gegebenem Anlass die gemeinsame Feier der Eucharistie und schließlich auch der liturgische Dienst von Frauen am Altar. In vielen Seminaren wurden aktuelle Themen aufgearbeitet. Die Ökumenischen Wochenenden fanden lange Zeit ein gutes Echo. Dabei ging es nie nur um die sogenannten kontroversen Themen sondern immer um „das, was Christen heute angeht“.

Schon in den 60er Jahren wurde die evangelisch – christliche Ökumene durch den jüdisch – christlichen Dialog erweitert. In dem Beitrag „Von der Villa Sayn zum Hedwig – Dransfeld – Haus“ sind die Anfänge dieses so enorm wichtigen Zweiges der HDH – Aktivitäten ausführlich dargestellt. In den 70er Jahren wurde der Dialog zwischen Juden und Christen durch die Einbeziehung der Muslime zum TRIALOG erweitert. In den 80er Jahren wurde Pfingsten zum Ort des christlich – muslimischen Dialoges. Es würde hier den Rahmen sprengen, das Werden dieser

Arbeit im Detail aufzuzeigen, deshalb soll dies zu späterer Zeit in einem eigenen Beitrag geschehen.

Wichtig war es, diesen ökumenischen Dialog in die „normale“ Bildungsarbeit einzubringen, gleich ob bei Schülerseminaren, Mütterkuren, Freizeiten oder Familienseminaren.

Erwähnenswert sind die ökumenischen Seminare, die in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Gruppe “ Weltgebetstag der Frauen“ durchgeführt wurden. Zielgruppe waren Frauen und (später auch) Männer aus den unterschiedlichen christlichen Traditionen, wozu auch die Quäker und die Heilsarmee gehörten. Die Themen bezogen sich auf gemeinsame spirituelle Aufgaben wie Seelsorge als Funktion der Gemeinde, Bedeutung der Marienfrömmigkeit und der Heiligenverehrung oder der Zugang zur biblischen Tradition .Zu diesen Seminaren gehörte immer die Feier der Eucharistie. Dieter Kittlauß erinnert sich: „Es war schon bewegend, Gerlind Schwöbel, erste Pastorin der evangelischen Landeskirche Hessen – Nassau, in ihrem schwarzen Talar zu erleben. Und unvergesslich wird es bleiben, wie wir Pfingsten mit Christen aus afrikanischen Gemeinden in London und Birmingham feierten. Damals fehlte uns ein katholischer Liturge. Der liebe Gott schickte uns dafür einen Bischof, von dem wir später erfuhren, dass er in London als Taxifahrer sein Brot verdient. Die deutsche Gruppe musste am Freitag abends zwei Stunden warten, da die englischen Gäste auf der Anfahrt von Frankfurt im Stau stecken geblieben waren. Aber kaum strömten sie in die Gymnastikhalle, da rissen sie uns durch ihr Tanzen und Singen aus allem Frust. Und es hat uns alle ergriffen, als am Pfingstsonntag der afrikanische Bischof im feierlichen Pontifikalornat auf einem roten Samtsessel saß und uns allen die Hände auflegte.“

Ein besonders bemerkenswertes Kapitel ökumenischer Aktivität war die Theologische Sommerwoche 1993 zu dem Thema „Von Jesus, dem Juden erzählen“. In der später gedruckten und viel beachteten Dokumentation schrieb Dieter Kittlauß: „Das Christentum hat nicht nur durch die Einverleibung unterschiedlicher religiöser Traditionen sondern immer auch durch die Enteignung des Judentums seine Identität aufgebaut. Nicht nur gegenüber den jüdischen Schwestern und Brüdern, sondern auch in den Raum der Kirchen hineinmüssen wir heute klar und unverkürzt sagen, dass das Christus-Bild von dem Juden Jesus nicht nur eines von vielen Christusbildern ist, sondern eine ganz zentrale Bedeutung hat. Es bedurfte vieler Gespräche und Auseinandersetzungen, bis wir es wagten, die Suche nach einer neuen Christologie in die Seminararbeit als ausdrückliches Thema einzubringen.“

Nicht weniger bedeutsam war die nächste Theologische Sommerwoche zu dem Thema „Trinität“. Leider musste diese Seminarreihe wieder abgesetzt werden, da es nicht gelang, die Finanzierung zu sichern.

An dieser Stelle sei für die junge Theologin Edith Sauerbier eine kleine Laudatio ausgesprochen, die die Fragestellungen und Antworten der feministischen Theologie in die Arbeit des HDH einbrachte und sehr qualifiziert die Dokumentationen des HDH verantwortete. Hierzu gehörte auch die Schrift über die Würdigung der Sionsschwester Charlotte Klein, die zu den Pionieren des jüdisch – christlichen Gespräches zählte und 1963 bei der 1. jüdisch – christlichen Bibelwoche im HDH dabei war. Leider gab es im Bildungsteam so starke Spannungen, dass Edith Sauerbier ihre Mitarbeit im HDH beenden musste. Dieter Kittlauß tat es sehr leid, dass ihm eine Lösung dieses Konfliktes nicht gelang.

Einige Namen müssen hier eigens genannt werden: Prof. Dr. Paul

Eisenkopf f von der philosophisch – Theologischen Hochschule in Vallendar wurde zu einem kontinuierlichen Partner im ökumenischen Dialog. Dass er sich auch die Herzen der vielen jungen Leute eroberte, ist vielleicht noch wichtiger.

Pfarrer Wemmer von Troisdorf kam viele Jahre nach Bendorf, um seelsorglichen Dienst bei lebensbedrohten Frauen innerhalb der Müttergenesung zu leisten. Ute Stamm, Bildungsreferentin für Familienarbeit im HDH, übernahm mit großem Engagement die Organisation der großen Interreligiösen Tagungen. Dr. Jonathan Magonet, Direktor des jüdischen Leo – Baeck – College in London, garantierte die Weiterführung der jüdisch – christlichen Bibelwoche. Nicht zu vergessen werden dürfen der schon erwähnte evangelische Pfarrer Ortgies Stakemann und Dr. Lotte Schiffler, die Ehrenvorsitzende des HDH. Beide sorgten dafür, dass im HDH „Gott weiterhin geliebt wurde“ und „dass in Bendorf der Geist nicht ausstirbt“. Durch die die Freundschaft mit Scheich Bashir Dultz (Bonn – Bad Godesberg, Leiter der Deutschen Muslim-Liga, Scheich des Suffi – Ordens) wurde der Dialog mit den islamischen Gläubigen im HDH beheimatet.

Was viele Bendorfer oft nicht ahnten, war weltweit bekannt: Da gibt es am Rhein ein Zentrum, wo sich die Menschen aus unterschiedlicher religiöser Tradition respektieren, sich gegenseitig zum Gottesdienst einladen und vielleicht sogar lieben. Hier feierten katholische und evangelische Christen Eucharistie, hier feierten Juden den Shabbat, hier beteten Muslime zu Allah und Männer und Frauen aus der Suffi – Spiritualität mit dem DIKR ihren nächtlichen Gottesdienst, hier zogen christliche Frauen als Diakoninnen und Priesterinnen feierlich ein, hier predigten Offizierinnen der Heilsarmee. Ganz bewusst sollten mehrere Bilder in der Kapelle diesen Geist der Versöhnung aussagen. Dazu gehörten das Relief mit den Symbolen der Religionen des Bildhauers Karl Franke aus Meerbusch bei Düsseldorf und einige Meter weiter das Bild von Peter Weißkopff, international anerkannter Künstler in Mönchengladbach, das auf den lebendigen Gott als die Mitte der drei abrahamitischen Religionen hinwies (heute entfernt). Das Bild „Mahl der Völker“, von der französischen Sozialarbeiterin Brigitte Devaud mit einer Kindergruppe gemalt, hängt heute noch über dem Altar. Bemerkenswert waren auch das Schutzengelbild eines psychisch Kranken und die Komposition eines jungen Polen, entstanden auf dem jüdischen Friedhof in Sayn anlässlich eines deutsch – jüdisch -arabischen Seminars zum Thema „Holocaust“ (leider auch nicht mehr erhalten).

5. Das Kuratorium als Impulsorgan und Scharnier zur Welt 15 Jahre Kuratorium des Hedwig – Dransfeld – Hauses

Frau Dr. Charlotte Schiffler und Kirstin Feber-Fahr – zwei frauen, die dem Hedwig-Dransfeld-Haus ihr Herz geschenkt hatten.

Auf den Mitgliederversammlungen des HDH e.V. im Januar 1980 und 1981 wurde in der Vereinssatzung die Bildung und Arbeit eines Kuratoriums festgeschrieben. Organe des Vereins sind nunmehr die Mitgliederversammlung, der Vorstand und das Kuratorium. In § 10 der neuen Satzung hieß es: „Aus einer Vorschlagsliste, die e.V. – Mitglieder und Mitarbeiterinnen des HDH erstellen, beruft der Vorstand das Kuratorium, das aus mindestens 6 Personen besteht, die so ausgewählt werden, dass die wichtigsten Arbeitsbereiche durch sie sachkundig vertreten sind. Das Kuratorium plant mit der Leitung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses Ziele und Inhalte der Arbeit des HDH. Die Mitwirkung an der Durchführung der Maßnahmen und die Zusammenarbeit mit dem Vorstand regelt die Geschäftsordnung. Die Amtszeit der Mitglieder des Kuratoriums beträgt vier Jahre. “ Hinter der Idee des Kuratoriums stand nicht der Gedanke von Kontrolle und Reglementierung sondern die Vision einer möglichst weitflächigen geistigen Verankerung. Das HDH sollte mitten in der Welt stehen und seine Arbeit im Sinne des biblischen Kairos (= zeitgemäß) verrichten. Viele unterschiedliche Menschen sollten ihre Lebenserfahrung und Visionen einbringen. Dazu gehörte der Gedanke der christlichen Erneuerung und des interreligiösen Dialoges, der Einsatz für ein friedliches Zusammenleben der unterschiedlichen Nationen und Kulturen und die großen Überlebensfragen unserer Welt. Das HDH sollte vor Provinzialität und Engstirnigkeit bewahrt werden; mit einem Wort: aus christlichem Geist in unserer Zeit verwurzelt sein.

Entsprechend den Vorschlägen aus dem HDH erfolgte die Berufung der Mitglieder und am 27. September 1981 die konstituierende Sitzung des Kuratoriums. Interessant ist die Zusammensetzung des Gremiums, generationenmäßig, konfessionell und beruflich erstaunlich plural. Bemerkenswert war es auch, dass die Bildung des Kuratoriums gelang, obwohl gerade das Jahr 1981 durch den Wechsel in der Leitung des HDH mit vielen internen Konflikten enorm belastet war.

Das neue Kuratorium verabschiedete zunächst eine vorläufige Geschäftsordnung. Vorgesehen waren zwei Jahrestreffen im Sinne von Plenartagungen. Die einzelnen Mitglieder des Kuratoriums waren aufgerufen, zu den Mitarbeitern im HDH Kontakt aufzunehmen und sich in einzelne Sachgebiete konzentriert einzubringen. Eine der Plenartagungen sollte so terminiert sein, dass eine Beratung des kommenden Jahresplanes möglich war. Entsprechend dieser Geschäftsordnung wurden die beiden Vorsitzenden gewählt:

Herbert Scheffler und Erika Hoß als seine Stellvertreterin. Ohne Funktion aber immer mit seiner großen spirituellen Menschlichkeit im Hintergrund war Ortgies Stakemann (|), der leider viel zu früh verstarb. Große Verdienste erwarb sich auch von Anfang an Johannes Bortlisz, einer der wichtigsten Freunde und Impulsgeber des HDH.

Programmatisch formulierte Dieter Kittlauß: „Ich sehe zwei Aufgaben für das Kuratorium: Die geistige Marschrichtung‘ im Sinne einer Gesamtorientierung und einzelne Schwerpunkte, die für die nächste Zukunft des HDH wichtig sind; als Modell einer Gliederung könnte gelten: politisch, religiös und sozial.“

Dieter Kittlauß war es von Anfang an wichtig, dem Kuratorium eine noch breitere personelle Basis zu geben. Bei dem damaligen Vorstand fand er für dieses Anliegen ein offenes Ohr und tatkräftige Unterstützung. Deshalb erweiterte sich im Zeitraum von 1982 bis 1986 der Personenkreis des Kuratoriums beträchtlich.

In der personellen Erweiterung des Kuratorium spiegelten sich auch neue bzw. neu betonte Akzente wieder: politische Bildung und Erziehung zur Demokratie Umweltfragen, Soldatenwerkwochen, Ökumenischer und Interreligiöser Dialog, Öffnung der Internationalen Jugendarbeit nach Osteuropa.

In enger Abstimmung mit den Mitarbeiter -Innen brachte das Kuratorium regelmäßig inhaltliche Schwerpunktakzente ein und gestaltete vereinsinterne Weiterbildungen und Seminare. Immer ging es um die Frage, wie die reiche christliche Tradition hier und heute für unser Leben aufgeschlossen und verständlich gemacht werden kann.

Es konnten viele qualifizierte Referentinnen und Referenten gewonnen werden. Shalom Ben Chorin soll hier als Beispiel genannt werden. Dabei war neben der fachlichen Qualifizierung immer die „Fähigkeit zur Übersetzung in den Verstehenshorizont des gebildeten Menschen “ wichtiges Merkmal. Im Rückblick erfüllt es mit Erstaunen, wie neben der Fülle von Aufgaben und Zielen (und dazu gehörten neben der alltäglichen Arbeit auch die ständigen baulichen Sanierungen und die Sorge um das finanzielle Überleben) Konzentration und Weitsicht auf zentrale Zukunftsfragen aufgebracht wurden. Ein besonderes Problem war die Bezahlung der Referenten. Das HDH hatte nicht die finanzielle Ausstattung einer kirchlichen Akademie. Umso erfreulicher war es, wie viel Entgegenkommen auch bei Honorarforderungen erlebt wurde.

1985 gab Herbert Scheffler den Vorsitz des Kuratoriums an Maria Abs aus Düsseldorf ab. In der Folgezeit entwickelten sich mehr und mehr kollektive Leitungsformen. Treibende Kraft war Johannes Bortlisz aus Hattingen. Ihm hat das HDH viele Impulse und Anregungen zu verdanken. Johannes Bortlisz beschreibt seine Motivation wie folgt: „Ich habe die Kuratoriumsarbeit immer auch als Ebene des Gedankenaustauschs nach den Fragen und Bedürfnissen der Menschen unserer Tage und der Suche nach den Möglichkeiten des HDH, diese Fragen zu beantworten, verstanden; last not least auch eine kritisch – konstruktive Begleitung dieser Arbeit.“

6. Friedensarbeit im Spannungsfeld

Die junge Frauengeneration um Anna Vogt war von dem Trauma des 1. Weltkrieges tief getroffen. Deshalb wollten sie alle ihre Kräfte für eine Welt einsetzen, in der es solchen Krieg nicht mehr geben konnte. rieden war die Mitte ihrer Vision. Das Programm: Abbau von Vorurteilen, die verbindende Kraft der Religion entdecken und lebendig machen, Netzwerke der Sympathie und Freundschaft schaffen, quer denken.

Es war nicht der Weg der großen Politik, eher der Weg der kleinen Schritte. Aber das HDH in Bendorf wurde für so für viele Menschen in weiter Welt zu einem Symbol des Friedens. Das Wort Frieden war in Bendorf immer konkret:

• Abbau der konfessionellen Streitigkeiten und Überheblichkeiten und Pflege der ökumenischen Gemeinsamkeit.

• Entdeckung des Judentums als Wurzel des Christentums und Begegnung mit der muslimischen Mystik.

• Relativierung der parteipolitischen Grenzen, Freundschaften zwischen Menschen unterschiedlicher Tradition, Abbau von Vorurteilen und Feindschaften.

• Vorrang des gewaltfreien Handelns.

Dieter Kittlauß erinnert sich: als er 1977 Werkwochen für Bundeswehrsoldaten im HDH einführte, gab es viele entsetzte Gesichter, als die ersten Uniformen im Empfangsbüro auftauchten. In der Tradition pazifistischer Gesinnung war für viele im HDH jegliche Uniform ein Sinnbild kriegerischer Gesinnung. Das Umdenken war mühsam. Aber das HDH war damals nur ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um Nachrüstung und Doppelbeschluss. Die große Friedensdemonstration 1981 in Bonn auf der Wiese vor der Universität warf auch in das HDH ihre Schatten. Ein internationales Seminar musste unterbrochen werden, damit die Hälfte der Teilnehmenden zur Demo nach Bonn fahren konnten.

Schiller hat es bereits in klassischer Weise formuliert: „Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt“. Auch im HDH bedurfte es vieler schmerzlicher Lernprozesse, bis dieser Satz neu buchstabiert werden konnte.

In diesem Zusammenhang soll die Rolle der zahlreichen Zivildienstleistenden reflektiert werden. In den 80iger Jahren waren Zivildienstleistende in der Regel hoch motiviert. Dies hieß aber auch, dass sie eine Menge Unruhe brachten, wenn für sie das Umfeld nicht stimmte. Sie verstanden sich als Friedensarbeiter, Missionare und Aktivisten. Sie waren kämpferisch und immer konsequent. Sie wussten genau, wie Gesellschaft funktioniert und internationale Beziehungen zu gestalten sind. Im Unterschied zu der 68iger Generation, waren sie äußerlich gepflegt und wenig auffallend. Dieter Kittlauß berichtet: „Damals waren die ZDL ’s aufgrund der langen Dienstzeit für lange Zeit im HDH. Es waren oft fünfjunge Männer. Sie waren Gewinn für uns alle, aber auch ständige Herausforderung. Sie haben uns ständig gezwungen, unsere eigenen Vorstellungen zu bedenken“.

7. Innerdeutsche Arbeit als Vermächtnis der „Großmütter“

„Die Großmütter“ waren früher einmal die jungen Frauen des Jugendbundes. Aufgrund der politischen Entwicklung nach 1945 lebten sie nun – wesentlich älter geworden -diesseits oder jenseits der innerdeutschen Grenze. Es war wahnsinnig aufregend, dass diese zwischenzeitlich alten Damen ihre „Enkel“ motivierten, Kontakt über die Grenzen hinweg zu halten. Bis zur politischen Wende 1989 war es immer eine Gruppe von 30 bis 40 Studenten und Jungakademikern, die unter dem organisatorischen Dach des HDH „Innerdeutsche Begegnungen“ durchführten: in Ostberlin oder im Drittland – das waren die beiden Möglichkeiten für die Teilnehmenden aus der DDR. In Ostberlin waren es in der Regel Wochenendseminare. Treffpunkt und Tagungsort war die katholische Pfarrei St. Dreifaltigkeit, wobei der inhaltliche Austausch zu einem bestimmten Thema und meist mit einem Fremdreferenten bewusst gepflegt wurde. Im osteuropäischen Drittland organisierten die jungen Leute aus der Bundesrepublik Freizeiten Zeltplätzen, manchmal unter abenteuerlichen Bedingungen. Dieses überaus konspirative Kapitel deutscher Einheitsgeschichte muss noch geschrieben werden.

Um die westdeutschen Teilnehmenden auf diese Treffen vorzubereiten und die Aktivitäten zu reflektieren, wurden sie jedes Jahr zum Jahresbeginn nach Bendorf zu einem thematisch orientierten Wochenendseminar eingeladen, wo auch Sicherheitsfragen und Regeln für die Begegnung mit den Partnern „von drüben“ erarbeitet wurden. Über viele Jahre koordinierte Dieter Kittlauß persönlich diese Arbeit, obwohl er selbst damals keine Einreisemöglichkeit in die DDR oder nach Ostberlin hatte.

Zivildienstleistender Benedikt Widmaier, Bildungsreferentin Dorothea Begger und Bildungsreferent Martin Kaiser waren später maßgeblich an den guten Ergebnissen dieser Arbeit beteiligt.

8. Internationale Begegnungsarbeit in einer sich ändernden Welt

Anneliese Debray hatte die Vision des Schulterschlusses: nach Westen – das hieß Frankreich nach Osten – das hieß Polen nach Süden – das hieß Israel Der Weg: viele persönliche Beziehungen und Freundschaften, Begegnungen und Seminare.

Die deutsch – französischen Begegnungen gehen bis in die Zeit des Jugendbundes nach 1926 zurück und wurden durch Anneliese Debray und ihre französischen Freundinnen und Freunde nach dem Krieg neu aufgegriffen. So war es kein Wunder, dass das HDH eines der ersten Mitglieder des Deutsch – Französischen Jugendwerkes wurde. Partner waren die Guides de France, die französischen Pfadfinderinnen, die sich besonders um Behinderte kümmerten. Hintergrund waren persönliche Beziehungen zwischen Anneliese Debray und der damaligen Leiterin der Guides de France. Durch den Generationswechsel in Frankreich geriet diese Arbeit in die Krise und durch den Weggang der drei französischen Mitarbeiter im HDH 1976 kam es zum totalen Einbruch. Aber es gelang Dieter Kittlauß, trotz fehlender französischer Sprachkenntnisse die deutsch – französischen Seminare durch ein Netzwerk von persönlichen Beziehungen und Freundschaften zwischen jungen Menschen neu aufzubauen. Als Dorothea Begger ain das HDH kam, übernahm sie die deutsch – französische Jugendarbeit.

Gerade die Jugendarbeit ist ein Seismograf für die Beziehungen zwischen Völkern, dies zeigt sich auch sehr deutlich in der Entwicklung der deutsch – französischen Jugendarbeit. Für junge Menschen in Frankreich und in Deutschland wurde die Welt größer, der Frieden selbstverständlicher, aber auch die Last der Vergangenheit blasser. Dies wirkte sich in jüngster Zeit auch auf die deutsch – französische Jugendarbeit aus.

Besondere Bedeutung gewann der Aufbau der Beziehungen nach Polen. Hier bot sich bereits vor 1970 die polnische „Pax“, eine der vom kommunistischen Staat akzeptierten christlichen Organisationen zur Zusammenarbeit an. Zunächst waren diese Kontakte für die Funktionäre der PAX – Organisation eine gute Gelegenheit für eine preiswerte Westreise mit der ganzen Familie und geschätzte „Westkontakte“. Mit der Einführung des Kriegsrechtes in Polen 1981/82 kam es zur Unterbrechung. Nach Beendigung des Kriegsrechtes erhielt Dieter Kittlauß aus Polen Informationen, dass die Kontakte zur PAX nicht mehr zu verantworten seien, da sich einige ihrer Funktionäre als Denunzianten diskriminiert hätten. So musste ein Schnitt gezogen und die Arbeit neu aufgebaut werden. Im Katholischen Intelligenzclub (KIK) in Warschau fand sich schließlich ein geeigneter neuer Partner. Im Sommer 1982 wurde das erste Seminar mit polnischen Studentinnen und Studenten im HDH durchgeführt, eine Tradition, die sich dann kontinuierlich fortsetzte. Von polnischer Seite aus war es der Journalist Taddäusz Mijalski ) aus Warschau, der trotz Partnerwechsel unermüdlich die Kontinuität garantierte und bei mehreren Programmen in Deutschland und in Polen trotz seines hohen Alters den Dolmetscherpart übernahm. In jüngster Zeit hat Bildungsreferent Martin Kaiser den deutsch – polnischen Jugendaustausch weitergeführt.

Als tief religiöser Mensch sahen Anneliese Debray und Charlotte Schiffler ein besonderes Defizit in der gegenseitigen Entfremdung zwischen Juden und Christen. So wurde die theologische Arbeit mit Juden und die Beziehungen nach Israel zu einer Mitte des HDH. Dieter Kittlauß war es ein Vermächtnis, diesen Brückenbau fortzusetzen. Für die Jugendarbeit mit Israel boten sich zwei gewachsene, aber ganz unterschiedliche Kontakte an: die Jugendorganisation der National – Religiösen Partei (NRP – Young Generation) und verschiedene Community – Center in Nordisrael. Die Nationalreligiöse Partei gehörte damals in Israel politisch zu der äußeren rechten Mitte und war durch religiös – konservative Haltung gekennzeichnet. Der Kontakt zur NRP bot sich an, da sich eigentlich alle, die in der Bundesrepublik am deutsch – israelischen Jugendaustausch beteiligt waren, vor der Zusammenarbeit mit dieser Gruppe scheuten, obwohl die NRP durch ihre Regierungsbeteiligung in Israel großen Einfluss in dem Vergabeausschuss für Mittel aus dem Bundesjugendplan hatte. Zusammenarbeit mit der NRP aber hieß: Garantierung aller Regeln des Shabbat, durchgängig koschere Verpflegung und genaue Beachtung des jüdischen Kalenders. Dies alles war mühsam und teuer. Aber die Liebe zum Staat und Volk Israel war im HDH ein ehernes Gesetz.

Eine Episode aus dieser Arbeit: Dieter Kittlauß leitete das Programm für eine Gruppe der NRP. Die israelische Leiterin war eine Pädagogikprofessorin. Am Freitagabend sagte sie zu ihm: „Komm bitte nachher auf mein Zimmer“. Tiefes Erschrecken über das vermutete One – Night – stand – Denken. Aber es klärte sich alles auf: Als religiöse Jüdin wollte sie nicht den Lichtschalter betätigen.

Die Zusammenarbeit mit den galiläischen Community – Center wurde über den rumänischen Israeli, Dr. Ruven Moskovisz, vermittelt. Dieser hat in Deutschland studiert und arbeitet in Israel als freier Journalist, Dolmetscher und Reiseleiter. Er zählt in Israel zu den leidenschaftlichen Verfechtern einer Aussöhnung zwischen dem Staat Israel und dem palästinensischen Volk. Das Besondere dieses Austausches war die Zusammensetzung der Gruppen aus Israel aus muslimischen Arabern, liberalen und orthodoxen Juden sowie melkitischen Christen. Damals der 80iger Jahre gehörte diese Dialogarbeit zu den Pionierleistungen im deutsch – israelischen Dialog.

Studienseminar mit Studierenden und Jungakadekikern aus Russland. In der Mitt im schwarzen Pullower Dieter Kittlauß, der die Gruppe zwei Wochen lang begleitete und das Programm gestaltete. Bei seinem deutschen Sprachunterricht wurde viel gelernt und viel gelacht.

Es wäre über die internationale Arbeit noch vieles zu berichten. Mehrere Jahre gab es Austauschprogramme mit Studentinnen und Studenten aus Tunesien und mit britischen Behindertenclubs.1990 entwickelte Dieter Kittlauß die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Madrid und der italienischen Jugendorganisation AKLI (italienische Arbeiterjugend). Bildungsreferent Martin Kaiser gelang es, Beziehungen zur Universität in Vilnius (Vilna /Litauen) zu knüpfen und qualifizierte Programme zu arrangieren. Besonders wichtig wurde in den Jahren nach der politischen Wende der Austausch mit jungen Künstlern, Studierenden und Professoren aus Moskau. Dieter Kittlauß griff hier eine Vision von Anneliese Debray auf, sich an der Versöhnung mit Russland engagiert zu beteiligen. Partner dieser Arbeit waren die Dekanin der englischen Fakultät der Moskauer Universität und mehrere Moskauer Künstlergruppen. Besondere Höhepunkte waren 1995 die Teilnahme eines Moskauer Chores an der Ostertagung im HDH und Spezialprogramme mit russischen Professoren 1995 und 1996.

Nicht vergessen werden darf die Arbeit mit Asylbewerbern und Flüchtlingen, die in Kooperation mit der Sozialarbeiterin, Irmgard Siemen, vom Caritasverband Boppard durchgeführt wurden. Die 70er und 80er Jahre waren durch ein enormes Anwachsen der Flüchtlingszahlen gekennzeichnet. Die gesellschaftliche Diskussion war kontrovers. Der Gesetzgeber versuchte durch ein Maßnahmebündel von Einschränkungen abschreckend zu wirken. Dazu gehörten Zwangszuweisung auf einen bestimmten Kreis und Aufenthaltsbeschränkung sowie Verweigerung der Arbeitserlaubnis und Verbot von Bildungsmaßnahmen.

Dieter Kittlauß berichtete: „Wir waren für die gesetzgeberischen Maßnahmen nicht verantwortlich. Aber wir wollten uns dafür einsetzen, dass die Flüchtlinge, die wir in unser Land hereinlassen, in ihrer Menschenwürde geachtet wurden. Deshalb haben wir bereits in den 80er Jahren Bildungswochen für Flüchtlinge durchgeführt, obwohl dies damals weder erwünscht noch offiziell erlaubt war. So war es verboten, mit Flüchtlingen aus dem Kreis Mayen Koblenz nach Koblenz oder nach Bonn zu fahren. Wir haben dies dennoch getan. Auch die Verständigungsprobleme waren groß. Wir mussten es mühsam lernen, dass die afrikanischen Männer unter der sexuellen Enthaltsamkeit enorm litten und deshalb ihnen gegenüber alle Frauen äußerst vorsichtig und zurückhaltend sein müssen „.

Viele Episoden gäbe es von den Flüchtlingsfamilien zu erzählen, denen im HDH für kurze oder längere Zeit Wohnung geboten wurde: in der ehemaligen Jugendherberge, im ausgebauten Bodentrakt des Annenhauses, in der Wohnung über der Hausmeisterei, im Obergeschoss des Haupthauses. Es waren Familien aus Bosnien, Rumänien und aus Afrika. In besonderer Erinnerung blieben die rumänischen Zigeuner, denen zunächst alle ziemlich misstrauisch begegneten, bis begriffen wurde, dass für Zigeuner das Gastrecht immer noch etwas Heiliges ist. Im Rahmen der eigenen begrenzten Möglichkeiten wurden pädagogisch ausgebildete Flüchtlinge als Helfer in der Bildungs- und Kurarbeit gewonnen, auch wenn es immer einen Kampf kostete, die erforderliche Erlaubnis zu bekommen.

9. Offen für die Schwachen – Sozialarbeit im HDH

Seit seiner Gründung gab es im HDH eine große Sensibilität für „die Menschen auf der Schattenseite des Lebens“. Dies betraf Menschen mit Behinderung oder nach Schicksalsschlägen, Flüchtlinge, psychisch oder seelisch Kranke, aber auch Menschen, die in berufliche Schwierigkeiten geraten waren. Manchmal stöhnten die Mitarbeiterinnen über die offenen Türen, fühlten sich hintangesetzt. Oft war es auch eine Gradwanderung, um die Gesamtwirtschaftlichkeit des Hauses nicht zu gefährden. Inneres Motiv aller sozialen Verantwortung war eine tiefe Spiritualität in der Nachfolge Jesu. Dieter Kittlauß erzählt: Nachdem sich am 2. Oktober 1975 das Wunder der Ausreise aus der DDR ereignete, kam sehr schnell die bittere Erkenntnis, dass sich staatliche und kirchliche Stellen in der DDR bemühten, für mich einen erfolgreichen Start in der Bundesrepublik zu hintertreiben. Anneliese Debray und Charlotte Schiffler aber öffneten weit die Türen des HDH. Sie vertrauten ihrem eigenen Urteil mehr als lancierten Nachrichten. Der damalige Generalvikar von Trier, Prof. Hoffmann, schrieb mir in einem persönlichen Brief:: „Weil Ihnen Frau Debray vertraut hat, will auch ich Ihnen vertrauen“. Diese Offenheit für Menschen in Problemlage hat mich sehr geprägt und hier liegt auch ein Hauptgrund, warum ich 1981 für den Erhalt des HDH meine berufliche Zukunft in die Waagschale warf.

Von den vielen sozialen Aktivitäten sollen hier nur beispielhaft die therapeutische Freizeiten für psychisch Kranke und der psychosomatisch Kuransatz genannt werden.

10. Profilierung der Müttergenesung und Sanierung des Gussie – Adenauer – Hauses

Am 25. Mai 1963 wurde Bendorf für einige Stunden zum Mittelpunkt der deutschen Öffentlichkeit. Anlass war die Einweihung des neu erbauten Müttererholungsheimes auf den Namen „Gussie – Adenauer – Haus“, der zweiten und bereits verstorbenen Frau von Konrad Adenauer. Neben dem Bundeskanzler waren der Ministerpräsident von Rheinland – Pfalz, der Präsident der Bezirksregierung Koblenz, der Bischof von Trier und der Abt von Maria Laach erschienen, dazu hochrangige Gäste aus sozialen Einrichtungen, aus der Politik und dem gesellschaftlichen Leben aus der ganzen Bundesrepublik.

Das neue Haus mit Einzelzimmern und einer physiotherapeutischen Abteilung ermöglichte die zielstrebige Anpassung der traditionellen Müttererholung an die therapeutischen Grundsätze des Kurwesens. Hier hatte Anneliese Debray einen erstaunlichen Weitblick. Dieter Kittlauß übernahm mit der kommissarischen Leitung dieses Erbe und fand in der Kurleiterin Maria Baldus, Sozialarbeiterin und Eheberaterin, eine überaus qualifizierte und engagierte Partnerin. Das Kurheim wurde Mitglied im Verband Deutscher Badebetriebe und spielte in den Gremien des Deutschen Müttergenesungswerkes eine wichtige Rolle. Es wurde das Konzept einer kurzzeitigen Vierwochentherapie für Frauen mit psychosomatischen Störungen und tiefgehenden Erschöpfungszuständen entwickelt. Psychotherapeutische Behandlung, psychologische Beratung und physiotherapeutische Anwendungen standen gleichwertig neben einer Ganzheitstherapie, die gesunde Ernährung, Naturerleben, künstlerisches Gestalten und Freizeitgestaltung umfasste. Das Gussie – Adenauer – Haus, der Name ,Müttererholungsheim‘ wurde schrittweise durch den Fachbegriff , Mütterkurheim‘ ersetzt, bekam in den Kreisen der Kurvermittlung einen exzellenten Ruf. Mit Rücksicht auf die ganz unterschiedlichen Sozialisationen der Frauen wurde mit der Vermittlung religiöser Werte bewusst sehr behutsam umgegangen. Jeder Anschein von Missionierung oder kirchlich – religiöser Beeinflussung sollte vermieden werden. Entwickelt wurde auch das Konzept von so genannten „Schwerpunktkuren“ für Mütter mit behinderten Töchtern und Söhnen. Die weitläufige Struktur des HDH gestattete die erforderliche Distanz von Müttern und Kindern, ohne dass das Nähegefühl verloren ging. Initiiert und entwickelt wurde die Fortbildung für Mitarbeiterinnen in der Kurvermittlung. Im Rahmen der vorhandenen Kräfte erfolgte auch die Kurnacharbeit. Typisch für die Bendorfer Kurarbeit war das Nebeneinander von Generationen und die persönliche Ansprache der einzelnen Frauen, die familiäre Atmosphäre und die gewährten Freiheitsräume für jüngere Frauen.

Dennoch kam die Müttergenesung, eine einmalige soziale Einrichtung in Europa, bereits in den 80er Jahren in die Krise. Hintergrund war die gesellschaftliche Ablehnung der hauptberuflichen Familienmutter und die exklusive Betonung von Berufstätigkeit und beruflicher Weiterbildung. Dazu kamen die wirtschaftlichen Krisen, die sich naturgemäß zunächst im Sozialwesen niederschlugen. Belegungsrückgang und Finanzierungsschwierigkeiten waren die zwangsläufigen Begleiterscheinungen. In dieser Situation wurden die Forderungen auf bessere Finanzierung der Mütterkuren durch die Krankenkassen lautstarker. Diese neue Akzentuierung der traditionellen Müttererholungskuren erforderte ein qualifiziertes Team. Neben Maria Baldus (Sozialarbeiterin und Eheberaterin), Dr. Stefan Hoblea (Psychologe mit dem Schwerpunkt Depression und weibliche Sexualität), Edith Müngersdorf (Heilpädagogin), Christa Schmitt – Meiser gab es einen größeren Kreis von haupt-, neben- und ehrenamtlichen Fachkräften.

Eine besondere Sorge und von den Krankenkassen ständig moniert, war die Ausstattung des Kurheims. Im Bettentrakt entsprachen die Gemeinschaftssanitäranlagen nicht mehr den Anforderungen. Die physiotherapeutische Abteilung war zu klein. Es fehlten Räume für Therapie, Beratung und Verwaltung. Das gesamte Haus war abgewohnt. Dass trotz der allgemeinen Kurkrise die bauliche Sanierung des Kurheimes mutig angegangen wurde und auch gelang, wirkt aus heutiger Sicht immer noch wie ein Wunder. Dieter Kittlauß erinnert sich: „Seitens der Bundesarbeitsgemeinschaft der Katholischen Müttergenesung wurden 100.000 DM an Bundeszuschüssen für Toilettensanierung in Aussicht gestellt, sofern diese kurzfristig abgerufen werden könnten. Also nahm ich mit dem Dompropst Farber Kontakt auf, denn der war der einzige, der finanziell helfen konnte und bat um einen Termin Der Dompropst bestellte mich nach Andernach, wo er gerade einen Haushalt zugunsten des Trierer Doms auflöste. Als ich nach Andernach kam, stand Peter Faber mit seiner ganzen Körperfülle vor einem riesigen Möbelwagen und forderte mich auf, zunächst einmal mich beim Herausholen der Möbel zu beteiligen. Anschließend musste ich mich neben ihn in sein Auto setzen (dem Fahrer hatte er frei gegeben) und mein Anliegen erzählen . Ohne Zögern sagte der Dompropst Peter Faber zu, sich beim Bistum für 100.000 DM Zuschuss einzusetzen. „

Daraus wurde dann innerhalb kurzer Zeit das Projekt einer Erweiterungssanierung. Es war ein gigantisches Vorhaben: Finanzierung, Bauplanung und logistische Aufgaben für die Baudurchführung, Qualitätssicherung der laufenden Arbeit, Einhaltung der Bauzeit und Sicherung der Eigenleistungen.

Die Finanzierung der Baukosten wurde auf über 5 Millionen DM veranschlagt. Für die Finanzkraft des HDH eine astronomische Zahl. Zunächst wurde über die katholische Arbeitsgemeinschaft für Müttererholung und das Deutsche Müttergenesungswerk eine Planungszusage über 1.5 Millionen DM erreicht, bei der Konkurrenzdichte innerhalb der Mütterkurhäuser der verschiedenen Trägergruppierungen bereits ein großer Erfolg. Aber da es sich um Bundesmittel handelte, war bis zur Bewilligung noch ein weiter Weg durch die Instanzen: Bundestag, Familienministerium in Bonn, Sozialministerium in Mainz, Bezirksregierung in Koblenz, Bundesbauministerium, Oberfinanzdirektion und das Landesbauamt Koblenz – Süd waren die Hauptstationen. Im Frühjahr 1988 fand im Büro von Dieter Kittlauß ein erstes Gespräch mit Vertretern der OFD und des Landesbauamtes statt. Dieter Kittlauß erinnert sich: „Wir wollten im September 1988 mit dem Bau beginnen und hatten die erste Kur nach der Sanierung für den 16. Oktober 1989 terminiert. Reaktion des Herren von der OFD: Vor den Sommerferien läuft bei uns überhaupt nichts. Dem schloss sich der Herr vom Landesbauamt mit der Feststellung an, dass er für 6 Monate völlig ausgebucht sei.“

Dennoch geschah das Wunder. Die staatlichen Stellen schlossen sich dem Tempo an, das seitens des HDH vorgelegt wurde. Die Bundesmittel wurden bewilligt und die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn gegeben. Nicht ganz so schwierig war es mit den übrigen Zuschussgebern. Die Aktion Sorgenkind bewilligte einen Zuschuss von 600. 000 DM und das Land Rheinland – Pfalz 300.000 DM. Beide Zuschüsse waren eine ausdrückliche Anerkennung der so überaus erfolgreichen Kurarbeit mit psychosomatisch belasteten Frauen. Unter großen Anstrengungen bewilligte das Bistum Trier schließlich 1 Million DM. Die restlichen 2 Millionen DM wurden durch Darlehen, Spendenaktionen, Eigenarbeiten und Eigenleistungen erbracht.

Die Bauplanung sah Entkernung, Totalsanierung und Erweiterung des Bettenhauses, Neuerstellung der physiotherapeutischen und medizinischen Abteilung, Neubau des Verwaltungstraktes mit Büros, Meditationsraum und Sprechzimmern für das psychotherapeutische Fachpersonal vor. In Eigenleistungen sollte der vorhandene Altbau modernisiert und neu möbliert werden. Bei dem Konzept wurde die Möglichkeit eines zu späterer Zeit eventuellen Sanatoriums im Auge behalten.

Die logistische Vorbereitung der Bauzeit erschien zunächst als nicht lösbar. Als freier und damit für seine Finanzen selbst verantwortlicher Träger hätte aber eine Schließung des Kurbetriebes für ein Jahr den finanziellen Kollaps bedeutet. Da Normalkuren für Frauen auf Grund der räumlichen Bedingungen nicht infrage kamen, wurde als Ausweichkonzept die Durchführung von Mutter – Kind – Kuren im unteren Bereich parallel zum Bildungsbetrieb angegangen, Dies war leichter gesagt als getan. Das HDH war kein anerkanntes Mutter – Kind – Kurheim. Eigentlich fehlten im HDH alle Voraussetzungen, die bereits damals für Mutter – Kind – Kuren selbstverständlich waren. Dazu kamen die schlechten klimatischen Verhältnisse in den Wintermonaten. Es mussten auch für diese Zeit ein eigenes Team für die qualifizierte Betreuung geschaffen und finanziert, die vorhandene Bar im Keller des Haupthauses zur provisorischen Badeabteilung umgebaut und Räume für die Gesprächstherapie erstellt werden. Die Mahlzeiten mussten so organisiert werden, dass im zentralen Speisesaal des Hildegardhauses in zwei Schichten gegessen werden konnte, um so für die Kurarbeit wenigstens beim Essen einen geschützten Raum zu schaffen. Es war ein abenteuerliches Unterfangen. Bei der geringsten Kontrolle wäre das HDH geschlossen worden und der Staatsanwalt im Haus erschienen. Dieter Kittlauß berichtete: „Ich wäre ins Gefängnis gegangen wäre, wenn etwas schief gegangen wäre. Der Vorstand und die Mitarbeiter hielten nur so lange zu mir, wie ich Erfolg hatte, und es keine äußeren Probleme gab. Dies war mir sehr wohl bewusst. „

Wesentlich schwieriger als vorhersehbar war die Aufgabe, Mütter und Kinder zufrieden zu stellen, die in keiner Weise ausreichenden Bedingungen durch Betreuung und Gesamtatmosphäre aufzufangen und die Lärmbelästigung des Kurbetriebes durch die Bildungsarbeit abzufedern. Auch die Anforderungen an die Bildungsarbeit waren beträchtlich. Es war manchmal wie die Quadratur des Kreises, ständig Rücksicht auf den Kurbetrieb nehmen zu müssen.

Das Jahr wurde überstanden, allerdings nicht nur erfolgreich. Es gab auch viele Konflikte. So war einmal die HDH – Referentin Ute Stamm in eine solche Auseinandersetzung mit unzufriedenen Müttern gekommen, dass sie an der Abschiedsfeier der Kurgruppe nicht teilnehmen konnte.

Insgesamt brachten alle MitarbeiterInnen eine enorme Leistung und beteiligten sich neben der alltäglichen Arbeit beim Schutträumen und Saubermachen auf der Baustelle. Die exakte Einhaltung der Bauzeit war eine ständige Zitterpartie. Dies begann mit der Bauaussprache und der Bauvergabe nach VOB. Dann zwang ein früherer Wintereinbruch zu einer längeren Pause. Doch der Architekt, Dietrich Zillinger, und seine Mitarbeiterin blieben absolut in der Termineinhaltung. Planmäßig am 16 Oktober 1989 begrüßte Vorstandsmitglied Klaus Messing die angereisten Teilnehmerinnen zur ersten Kur im neuen Haus mit einer roten Rose.

Nun muss noch von einer mehr als abenteuerlichen Geschichte erzählt werden, gemeint ist die Sanierung der ehemaligen Jugendherberge. Dieses historische Haus, in das vor 1933 ganze Scharen junger Mädchen aus dem ganzen Deutschen Reich gekommen waren, hatte nach 1945 wieder als Schlafhaus für Jugendliche gedient. Nach dem Ausbau des Annenhauses war die Jugendherberge für längere Zeit Wohnung für die Familie Kühn, später für Flüchtlingsfamilien. Eigentlich war nun das Haus abrissreif. Durch die geplante Sanierung des Mütterkurheims entstand aber neuer Bedarf, denn zur Erweiterung der Kapazität während der Bauzeit musste zunächst die Jugendherberge saniert werden. Mit hausgemachten Plänen und weitgehend in Eigenleistung wurde das Haus 1985 bis 1988 ausgeräumt und entkernt. Die gesamte HWL -Installation und die Fenster wurden erneuert, ein eigner Gruppenraum angebaut, die Zugangsstufen und die Dächer repariert. Um an die Baustelle das erforderliche Material heranfahren zu können, wurde ein eigener Fahrweg über den Berg geschaffen. Zum Schluss wurden die ausgebauten Möbel aus dem Kurheim eingebaut. Fenster, Heizung und Außenputz führten Firmen durch, alle anderen Arbeiten übernahm ein Team aus

Mitarbeitern, ZDL’s, Asylbewerbern und Studenten aus Polen. Dem damaligen Hausmeister, Hans Faust, gebührte besonderer Dank

11. Bildungsarbeit mit Spätaussiedlern

Deutschland hat in seiner Geschichte viele Wanderungsbewegungen erlebt. Der Zustrom von Millionen Menschen in den 80er Jahren aus Osteuropa wird in diese Geschichte eingehen. Die Deutschstämmigen aus Rumänien, Polen und der Sowjetunion kamen zu Millionen in die bis zur deutschen Einheit noch kleine Bundesrepublik Deutschland. Im Laufe dieser Wanderungsbewegung verschoben sich die Akzente. Anfangs sprachen die Meisten Deutsch, in den späteren Jahren waren es nur noch die Großeltern, die in deutscher Sprache und Kultur beheimatet waren. Neben Rentenreglung, Wohnraum- und Arbeitsbeschaffung stand die gesellschaftliche Integration als besonders wichtige Aufgabe im Raum.

Das HDH hat sich frühzeitig dieser Integrationsaufgabe gestellt. Dabei ging es neben Kenntnissen über das Leben in Deutschland immer auch um die Vermittlung menschlicher Wärme. Für eine Woche sollten diese Menschen erfahren, dass sie in ihrem oft unvorstellbaren Lebensschicksal verstanden werden und ihnen Deutschland eine neue Heimat sein soll. Dieter Kittlauß legte deshalb größten Wert darauf, dass bei jeder Bildungswoche für Spätaussiedler immer zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen vollzeitig mitwirkten und um sich ein qualifiziertes Team bildeten. Dadurch erhielten auch die Einzelnen die Chance eines persönlichen Ansprechpartners. Ein wichtiger Nebenzweig dieser Arbeit waren die Seminare für Jugendliche, mit denen bereits in den 70ger Jahren in Zusammenarbeit mit Irmgard Siemen angefangen wurde.

12. Das Meisterstück in 10 Monaten – die Sanierung des Martinshauses

1970 war das Martinshaus eingeweiht worden. Auf dem Stein vor dem Haus war das Wort “ Frieden“ in vielen Steinen eingehauen. Der Name des Hauses war ein Spiegelbild der Ökumene: Martin von Tours, Martin Luther, Martin Niemöller, Martin Luther King.

Anneliese Debray hatte mit dem Bau dieses Hauses enorme Schwierigkeiten gehabt. Finanzierungskürzungen und dadurch erforderliche Planungsänderungen wirkten sich ebenso belastend aus wie schlecht arbeitende Firmen. Dennoch war das „Haus mit Schwimmbad“ damals für das ganze HDH und sein Umfeld eine enorme Bestätigung und Anerkennung der Arbeit. Nun aber im Jahre 1990 war das Haus zum Sorgenkind geworden. Die Heizung fiel oft aus, das Wasser tropfte durch das Flachdach, mit den nicht schließenden Fenstern wurde der Westerwald beheizt. Ungenügend waren die sanitären Ausstattungen. Im Zustand der Erschöpfung aufgrund der Sanierung des Kurheimes keimte der Gedanke einer Sanierungserweiterung. Denn da war noch ein Problem die Quelle des ständigen Ärgernisses. Die Gymnastikhalle gehörte zum Mütterkurhaus. Aber da es im Bildungsbereich an einem größeren Tagungsraum fehlte, musste die Gymnastikhalle oft „fremdbelegt“ werden. Deshalb brauchte es dringend eines neuen größeren Tagungsraumes und die Erweiterung des Martinshauses war schon lange ein Traum.

Aber es gab eine „knallharte Realität“ und die hieß: es fehlte die Finanzierung. Es gab eine Zusage von der Aktion Sorgenkind über 600.000 DM. Das Land Rheinland – Pfalz konnte sich eventuell und bei sehr günstiger Haushaltslage einen Zuschuss über 300.000 DM vorstellen. Die Stiftung „Deutsche Bundesjugendmarke“ hatte alle Zuschüsse auf die neuen Bundesländer konzentriert, war aber bereit, ein zinsloses Darlehen über 400. 000 DM zu gewähren. Die voraussichtlichen Baukosten lagen aber mit Sicherheit bei über 6 Millionen DM. Es war vielleicht ein einmaliger Glücksfall, dass beim Bistum Baumaßnahmen zurückgestellt und dadurch Mittel kurzfristig frei wurden. Jedenfalls war es wie ein Wunder, als seitens des Bistums eine Zuwendung von über 3 Millionen DM signalisiert wurde. Damit war die Sanierung immer noch ein finanzielles Abenteuer, aber es konnte gewagt werden.

Mittlerweile gab es Bauerfahrungen genug: klare Planung ohne spätere Änderungswünsche, sorgfältige logistische Vorbereitung der Bauzeit, Spendenaktion und Eigenmittel, erhebliche Eigenarbeiten, genaue Termineinhaltung.

Ende August 1991 fand im Martinshaus das letzte Seminar statt und unverzüglich wurde in Eigenarbeiten das ganze Haus leer geräumt. Die neue Belegung sollte im Oktober 1992 erfolgen, die Bildungsarbeit auch trotz eingeschränkter Raumkapazität unverkürzt und auf hohem Niveau weitergeführt werden.

Glücklicherweise stand Dieter Kittlauß mit dem Koblenzer Architekten, Dietrich Zillinger, wieder ein hervorragender Partner zur Verfügung. Das Motto war: alle Termine werden eingehalten und die Bezahlung erfolgt unverzüglich und ungekürzt nach Vorlage der geprüften Rechnung.

Spätestens als die schweren Bohrgeräte aus Frankfurt anrollten, die die Betonstelzen für den Anbau im Schwemmsand des Wenigerbachtales bohren und erstellen sollten, wurde allen klar, dass es schon wieder eine Großbaustelle gab. Es waren Zitterstunden als die Fassade abgehängt war und der Wind durch das nackte Betongerüst blies. Und als während der Ostertagung 1992 die Jugendlichen aus dem nassen Rohbau ausziehen mussten, wo sie in Schlafsäcken der Bundeswehr versucht hatten zu übernachten, und dann als einzige Überlebensmöglichkeit in der physiotherapeutischen Abteilung des

Mütterkurhauses ihr „Feldlager“ aufschlugen, da waren die Grenze des Normalen schon lange überschritten. Ein distanziertes Beobachter sagte damals: „Ihr seid alle verrückt“. Er hatte Recht, aber vielleicht lässt sich dies auch vornehmer ausdrücken: es war ein von allen mit getragenes Abenteuer. Besondere Sorge bereitete das Schwimmbad. In der Behördensprache hieß es: „Anpassung an die aktuelle Rechtslage“. In der Praxis aber bedeutete dies: Aus dem gesamten Becken wurden die Fließen abgehackt. Dann wurde das Becken so verändert, dass der Abfluss rundherum und der Zufluss vom Boden erfolgte. Nach Erneuerung der gesamten technischen Ausrüstung, um die erhöhte Filterleistung zu gewähren, musste das Becken „nur noch“ (es war in Wirklichkeit ein Alptraum) abgedichtet und gefliest werden. Das dann in der Finanzierung 100.000 DM fehlten, sei am Rande vermerkt.

Interessant war sicherlich die architektonische Leistung von Dietrich Zillinger. An den Längsseiten des alten Hauses wurde eine neue Wand hochgezogen und mit den einzelnen Geschossen verbunden; das neue Steildach erhielt eine umweltfreundliche Warmwasser – Sonnenanlage; der Neubau fügte ähnlich wie beim Mütterkurheim sehr organisch an. Schluss der Geschichte: Alle Mitarbeiterinnen übernahmen den Endputz und Mitte Oktober wurde mit der normalen Arbeit wieder begonnen. Allerdings gab es noch eine Nachgeschichte nächsten Abschnitt erzählt werden.

13. Den Konkurs im Auge: KVP – Kostenverbesserungsprozess

Wenn es schwierig wird, werden wir Menschen in unserer Sprache erfinderisch. Aus bedingungsloser Kapitulation machen wir eine Befreiung, aus ökonomischem Versagen machen wir ein Nullwachstum, aus der längst fälligen Einschränkung der Ausgaben machen wir einen Sparprozess. So war das auch im HDH nach der Sanierung des Martinshauses. Die Wahrheit wurde zunächst mit Hoffnung auf bessere Zeiten verdrängt und hieß dann doch schlicht: „Gefahr der Insolvenz „. Doch Not weckt manchmal neue Kräfte. Es gab keinen Zweifel, dass Beratungshilfe von außen gebraucht wurde, auch wenn diese zunächst die Kosten erhöht. So wurde nach einem Wirtschaftsberater Ausschau gehalten, der in das HDH passt. Aber nun begann ein sehr mühsamer Prozess. Zwar gab es auch hier die vornehme Umschreibung mit “ KVP – Kostenverbesserungsprozess“, aber jedem wurde bald klar, was das bedeutete: mehr Einnahmen und weniger Ausgaben. Das hieß auch: alltägliche Kostenkontrolle aller Positionen, Abbau von liebgewordenen und selbstverständlichen Gewohnheiten, mehr arbeiten, besser arbeiten, sich voneinander mehr verlangen und gegenseitig größere Forderungen stellen, Aufbau einer Kostenstellenrechnung ( wo jede Ausgabe genau zugeordnet wird), in diesen Prozess alle Mitarbeiter -Innen einbeziehen.

Glücklicherweise reihte sich der Vorstand von vornherein in diese Phalance ein und erhöhte dadurch bei Leiter und Mitarbeitenden die Motivation. Jedenfalls war das HDH 1994 „über dem Berg“. Die Vergangenheit bedrängte nicht länger die Zukunft.

14. 70 Jahre HDH – 70 Jahre Bendorfer Geschichte

1995 war ein Jubiläumsjahr, denn das HDH konnte seinen 70sten Geburtstag feiern. Es war ein beeindruckendes Fest mit vielen Gästen aus dem In- und Ausland, auch wenn das Echo der Bendorfer auf das Angebot der offenen Tür nicht überwältigend war. Doch so ist das Leben. Obwohl Dieter Kittlauß mit seiner Frau Rosemarie(f) unermüdlich waren, das HDH in Bendorf bekannt zu machen und sich selbst an vielen Stellen im Leben unserer Stadt Bendorf engagierten, fiel es vielen Bendorfern schwer, das HDH in seiner Bedeutung richtig einzuordnen. Vielleicht war es für die Einwurzelung des HDH in Bendorf nicht günstig, dass sowohl Vorstand wie die Mehrheit der tragenden Mitarbeiterinnen immer ortsfremd waren.

Der Himmel war am Festtag strahlend blau, in Vorbereitung hatte es jedoch intern manche Konflikte gegeben. Waren es Anzeichen, dass die Zeit nach Anneliese Debray, die durch das Engagement von Dieter Kittlauß geprägt war, im Auslaufen war? Die Geschichte wird es wissen. Aber zunächst gab es Grund zur Freude genug. Mit mehr als 40.000 Übernachtungen im Jahr war das HDH wirtschaftlich stabil. Die Gehälter des qualifizierten Mitarbeiterteams konnten tariflich bezahlt, die Investitionskosten aus dem laufenden Haushalt getilgt und die erforderlichen Rücklagen erarbeitet werden. Das Sanierungsprogramm mit einem Volumen von mehr als 30 Millionen DM hatte dem HDH auch äußerlich neuen Glanz gegeben. Wenn die Bendorfer durch das Wenigerbachtal fuhren, um im Bendorfer Stadtwald spazieren zu gehen, konnten sie sich über die Häuser im strahlenden Weiß freuen. Der Trägerverein des HDH war stabil und hatte hinreichend prominente und engagierte Menschen, denen das HDH ein wichtiges Anliegen war.

Wichtiger aber war das pulsierende Leben, das sich über das Jahr hin im Wenigerbachtal vollzog. Und hier wäre noch vieles zu erzählen. So hatte die Geschichte der Seniorentanzbewegung im HDH ihre Wurzeln wie die Idee der Integration von Behinderten in die Bildungsarbeit, die Konzeptentwicklung von Freizeiten für Patienten aus geschlossenen Einrichtungen oder die Ausbildung für ehrenamtliche Mitarbeiter -Innen in der Seniorenarbeit. Immer in Erinnerung werden die vielen Gottesdienste bleiben, die in prophetischer Freiheit und nie erstickt durch das Fragen nach Vorschriften wahre Feste des Lebens waren. Zu nennen sind die vielen Seminare mit Gruppen von amnesty international und die Gründung des Freundeskreises für das Friedensdorf „Neve Shalom“ in Israel. Es war kein Zufall, dass die „Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen“ im HDH ebenso zu Hause war wie die Pfarrerkonferenz der altkatholischen Kirche oder die Deutsche Muslim – Liga. Unvergessen bleibt die Zusammenarbeit mit dem “ Verein der kleinen Leute“, diesen bewundernswerten Menschen, die nicht über die Tischkante schauen konnten, und den jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der Sowjetunion.

Zu erzählen wären jetzt die nicht gewollte abrupte Veränderung des Kurteams im Gussie – Adenauer – Haus, die unglückliche Veränderung der Leitungsstruktur und die unrühmlichen Machtkämpfe mit dem 1995 neu gewählten Vereinsvorstand. Zu erzählen wären die vielen Supervisionen, um Spannungen im Miteinander abzubauen. Doch diese Konfliktgeschichten müssen andere erzählen, die größeren Abstand haben.

Jede Geschichte geht einmal zu Ende, das hängt mit der Kontingenz zusammen, der alles Geschöpfliche unterworfen ist. Die Zukunft wird es zeigen, ob die reiche Tradition des HDH ausläuft oder zu einer neuen Blüte kommt.

„Dialogisch – ökumenisch – international – offen“ wurde im Bendorfer Hedwig – Dransfeld – Haus versucht, das Wort des jüdischen Theologen und Philosophen Martin Buber “ Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ zu leben. Das Christentum zeigte hier im Wenigerbachtal seine ganze Kraft, die katholische Kirche ihren innersten Wert. Viele Tausende von Menschen kamen nach Bendorf, um im Hedwig – Dransfeld – Haus Motivation und Orientierung zu gewinnen und Zuwendung zu erfahren.

Es wird für die kommende Generation eine große Herausforderung, dieses Erbe lebendig zu halten. Proficiat = es möge gelingen